Ученые ИГ РАН оценили распространение и динамику пожаров в российской Арктике

22 апреля 2025 г.

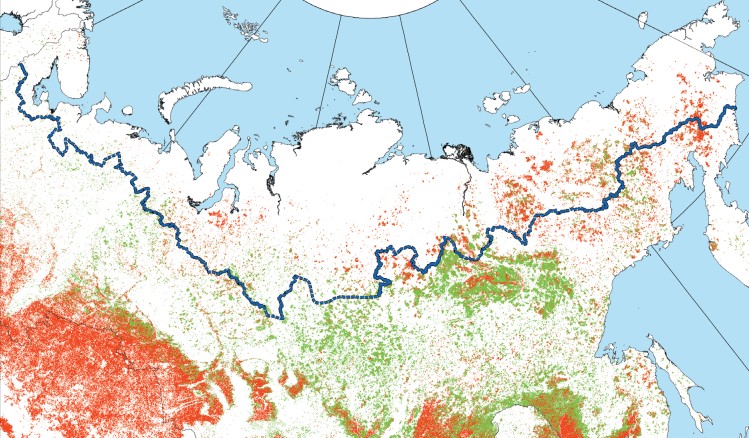

Исследование ученых Института географии РАН выявило, что за последние 25 лет в Арктической зоне РФ огнем пройдено около 36,5 млн га. Наиболее подверженными пожарам оказались Якутия, Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ. Результаты исследования опубликованы в журнале «Арктика: экология и экономика».

По данным Глобальной информационной системы о пожарах, с 2018 года на большей части Арктики их число увеличилось более чем в три раза. В отдельных районах, где пожары раньше не наблюдались, сформировались постоянно растущие очаги горения. В последнее десятилетие количество и площадь пожаров в российской Арктике растет.

«Проведенный нами анализ архивов спутниковых данных за период с 18 февраля 2000 года по 25 ноября 2024 года показал, что за это время в Арктической зоне РФ огнем пройдено около 36,5 млн га, из которых только около 13,3 млн – в границах лесопокрытой площади, – говорит один из авторов исследования, младший научный сотрудник лаборатории биогеографии ИГ РАН С. В. Титова. – По суммарной площади лидируют северные улусы Республики Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий и Таймырский АО. Везде преобладали пожары вне лесопокрытых территорий».

По словам ученых, для тундровых пожаров (к таким участкам относится значительная часть территории Арктической зоны РФ за исключением Мурманской и отдельных районов Архангельской областей, Республики Коми и улусов Якутии) не собираются статистические данные. Оценить их динамику можно только благодаря дистанционному космическому мониторингу.

«Расширению площадей, пройденных пожарами в тундрах и на болотах Арктической зоны РФ в эти годы, способствовало и накопление мертвых растительных остатков, ветоши и подстилки в результате климатогенного роста уровня продукции в условиях потепления, – отмечает С. В. Титова. – С другой стороны, после 2010 года в отдельных арктических регионах участились случаи засух и гроз с молниями. По данным Всемирной сети местоположения молний, адаптированных для циркумполярной Арктики, за последнее десятилетие количество гроз с молниями там выросло в восемь раз. В соответствии с этим возросло число стихийных возгораний вне зоны хозяйственной деятельности человека, фиксируемых с помощью дистанционных методов».

Эксперты считают необходимым сосредоточить полигоны по изучению вечной мерзлоты в зоне с наиболее частым возникновением пожаров, чтобы оценивать их последствия для ее деградации. Это также позволит оценить влияние внесезонных торфяных пожаров («пожаров-зомби») в удаленных безлюдных районах российской Арктики на состояние многолетней мерзлоты.

«В целом требуется отдельная программа, которая объединит эти актуальные направления исследований, – говорит заведующий лабораторией биогеографии ИГ РАН, член-корреспондент А. А. Тишков. – К сожалению, в последние годы после приостановки участия России в программах Арктического совета наша страна сократила участие в циркумполярных исследованиях пожаров в Арктике и позволяет коллегам из приарктических государств тенденциозно представлять их результаты по Российской Арктике. Одним из важных выводов нашей статьи может стать рекомендация восстановления международного научного сотрудничества в Арктике во всех его сферах, в том числе касающихся циркумполярного мониторинга арктических пожаров».

Речь идет о полноценном участии России в проекте Арктического совета ARCTICFIRE. Это, по мнению ученых, позволит более аргументировано отстаивать интересы России в международных климатических программах и объективно оценивать вклад ее природных экосистем в смягчение последствий глобальных изменений климата и его устойчивость. Как отмечают эксперты, большая часть оценок по российским арктическим пожарам, принимаемых во внимание международными научными и общественными организациями, так или иначе принадлежат западным коллегам.

Источник: ИГ РАН.