Аметистовый детектив

7 октября 2025 г.

В журнале «Вопросы истории естествознания и техники» в разделе «Исторические обзоры» вышла статья к.г.-м.н. М. Н. Петровского, старшего научного сотрудника Геологического института КНЦ РАН. Она носит название «Открытие аметистов беломорского побережья Русской Лапландии: исторические реалии». Но за этим довольно типичным для научной статьи заголовком скрывается целый исторический детектив.

А начался он с поэтапной работы Михаила Николаевича над докторской диссертацией по истории геологоразведочного дела, горных промыслов и геологических исследований с XVII до второй половины XIX века в Русской Лапландии.

«Принято считать, что здесь изначально существовало три горных промысла: слюдяной, аметистовый и серебряный, – рассказывает М. Н. Петровский. – И каждому из них я посвящаю отдельную главу. Относительно аметиста я, как и многие другие, всегда считал, ссылаясь на книгу Ферсмана "Драгоценные и цветные камни России" 1920 года, что этот минерал у нас добывали с XVI века. Но мне было важно найти первоисточник этих сведений. И я начал поиски».

Академик А. Е. Ферсман пишет, что «еще в 16-м веке Олай Магнус указывает на нахождение аметистов близ Колы», впрочем, дополняя, что цитату приводит не по работе Олауса Магнуса «История северных народов», а по работе горного инженера и хранителя музея Горного института М. П. Мельникова.

Но М. Н. Петровский решил найти, где же именно Магнус упоминает аметисты. Это оказалось одной из самых сложных задач, поскольку перевода этого труда на русский язык не существует, а оцифрованный оригинал «Истории…», писанный с 1545 по 1554 годы и изданный в 1555 году, удалось отыскать в хорошем качестве лишь на сайте Мюнхенской государственной библиотеки. И это латынь – около тысячи страниц! Михаил Николаевич скрупулезно занялся изучением труда, собственным переводом с латинского, и просматривал методично, в течение полугода, каждую страничку в надежде на упоминания. Но их не нашлось – ни в одной из глав нет слов Кола (Kola), аметист (amethystos), топаз (topazios), горный хрусталь (crystallos), алмаз (adamantes).

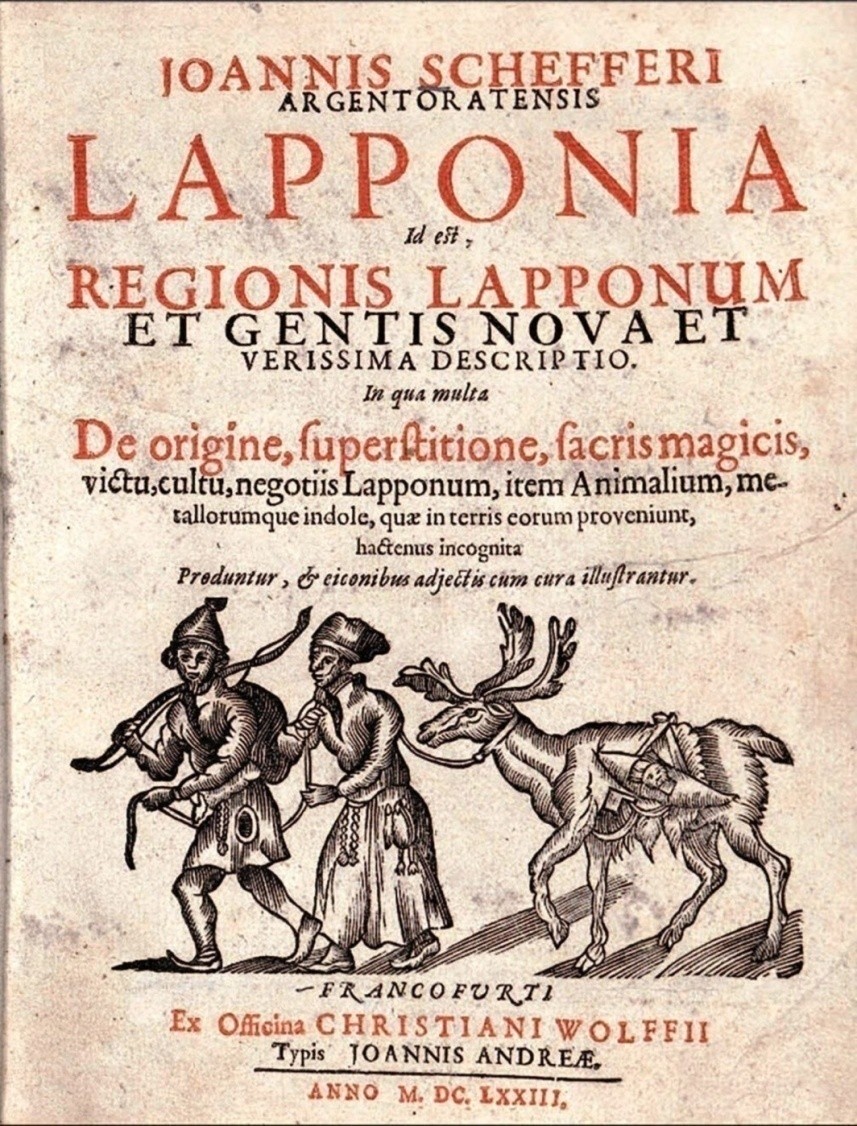

Еще одна отсылка была на знаменитую книгу Иоганна Шеффера 1673 года под сложным названием «Лапландия. Это новое и вернейшее описание страны лопарей и самого лопарского народа, в котором излагается многое еще никому неведомое о его происхождении, суевериях, колдовстве, образе жизни, обычаях, а также о природе, животных и металлах, встречающихся в Лапландии, с приложением подробных к тому рисунков». В главе «О горных породах…» упоминаются алмазы, аметисты и топазы Лапландии, хотя тоже со ссылкой на другого автора – Андреаса Буреуса, шведского картографа и секретаря королевской канцелярии. Однако Буреус в пояснительной записке к своей карте 1626 года упоминает провинции Лапландии, принадлежащие Швеции, и именно там, по его словам, «находят драгоценные камни, такие как алмазы, аметисты и топазы».

Ну а что что же писали русские исследователи? Здесь М. Н. Петровский обращался к документам из Российского государственного архива древних актов и иным государственным фондам и нигде не нашел свидетельств о находке и добыче аметистов в Русской Лапландии в XVI–XVIII веках. Хорошо сохранившиеся документальные свидетельства о хозяйстве Соловецкого монастыря также не содержат сведений об аметистовом промысле. Нет аметистов и среди археологических находок на территории монастыря.

Но неужели не писали об аметистах Русской Лапландии ученые? Слюдяные промыслы Поморья и места добычи серебра на острове Медвежий и Кандалакшском берегу посещали и описывали академик И. И. Лепехин и студент Н. Я. Озерецковский в путешествии 1771–1772 годов. Но в их донесениях – ни слова об аметистах. Нет упоминания о них в книге академика П. С. Палласа о северных странах 1781 года, нет и в первом российском учебнике по минералогии В. М. Севергина 1798 года.

А вот спустя 35 лет, в 1834 году в Русскую Лапландию прибыла первая геогностическая экспедиция под руководством капитана Корпуса горных инженеров Н. В. Широкшина, который составил первую геологическую карту края от Кандалакши до Хибин. В своей статье 1835 года в «Горном журнале» он и приводит первое описание месторождения аметиста на мысе Корабль: «… Хотя сии кристаллы и некрупны, но довольно высокий и ровный цвет аметиста, равно и количество, в каком он здесь находится, быть может, увенчали бы полными успехом особую разведку для отыскания ценных кристаллов его». Впрочем, каких-то следов ранней добычи аметиста не обнаружил и он.

В 1917 году Кандалакшский берег изучали геологи Д. С. Белянкин и Б. М. Куплетский, но следы горных работ на мысе Корабль не встретили. Уже в тридцатые годы геолог Ленинградского геологоразведочного треста Соколов обобщил знания об аметистовом месторождении на мысе Корабль, расположенном между селами Кашкаранцы и Кузомень и пришел к выводу, что оно промышленного значения не имеет.

М. Н. Петровский поясняет, почему же местные жители, даже зная об аметистах мыса Корабль, не способны были заниматься разработкой этого месторождения, а сам кольский аметист не мог быть широко распространен в Русском государстве. Он сообщает, что лишь в 1960 году началась разведка аметистового сырья на мысе Корабль, а в 1967 году там начал работу трест «Цветные камни», тогда стали выходить и научные публикации об этом минерале. Автор приводит в статье также данные о находках аметистов на территории русских исторических центров центральной и северо-западной частей современной России, в том числе о единственной археологической находке кольских аметистов и проблемах ее датировки.

Поиски достоверной информации об аметистах Кольского края заняли у М. Н. Петровского около двух лет. В среде научной общественности эта статья вызвала живой интерес. Сегодня М. Н. Николаевич изучает данные о слюдяных приисках в Кольском регионе. Наверняка и здесь ему удастся разыскать новые удивительные факты, которые покажут нам историю края по-новому и напомнят о важности первоисточников.

Материал: пресс-служба КНЦ РАН.

Метки: минералы, ГИ КНЦ РАН