Пожары в арктической Сибири усиливаются на фоне изменения климата

7 августа 2025 г.

В арктической зоне Сибири растет интенсивность лесных пожаров. За последние два десятилетия мощность теплоизлучения от пожаров заметно увеличилась на значительной части региона.

Ученые связывают это с продолжающимся потеплением климата, особенно выраженным в Арктике, где температура воздуха повышается в два раза быстрее, чем в среднем по планете. Результаты исследования опубликованы в журнале «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса».

Арктика считается одним из наиболее чувствительных к климатическим изменениям регионов планеты. Температура воздуха здесь повышается почти в два раза быстрее, чем в других местах. В результате арктические районы Сибири все чаще сталкиваются с лесными пожарами, которые вызывают деградацию многолетней мерзлоты и усиливают выбросы парниковых газов. Учитывая тренды к потеплению, интенсивность и частота пожаров будут продолжать увеличиваться.

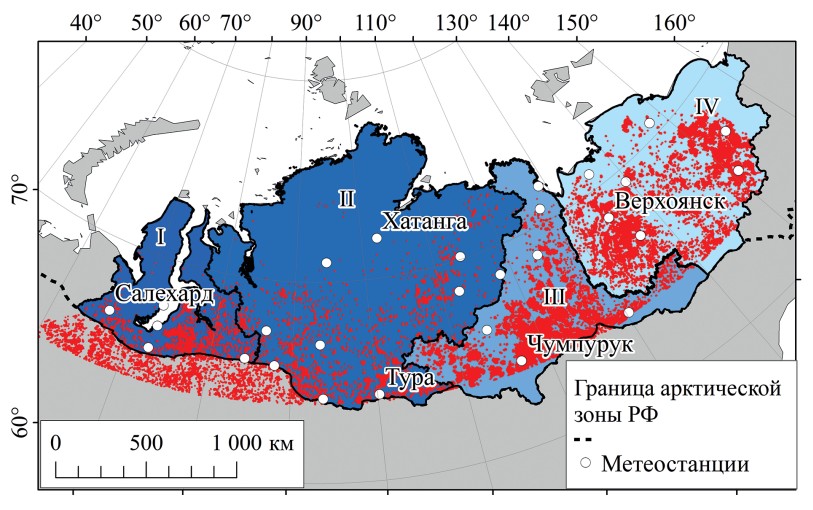

Коллектив красноярских ученых, в состав которого вошли исследователи ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН», проанализировал спутниковые данные за последние 23 года и обнаружил, что природные пожары в этом регионе становятся не только более частыми, но и характеризуются ростом интенсивности горения. За последние два десятилетия на большей части арктической зоны Сибири зафиксировано увеличение мощности теплоизлучения от пожаров. Основной фактор, по мнению исследователей, – изменение погодных условий и продолжающееся потепление климата, которое в Арктике происходит ускоренными темпами.

Основное внимание в исследовании уделено оценке мощности теплового излучения от пожаров и ее связи с метеоусловиями и климатом. Мощность теплового излучения характеризует интенсивность горения и может использоваться для оценки масштабов пожара, его воздействия на экосистемы, а также для планирования мер по тушению.

По полученным данным, мощность теплоизлучения от природных пожаров за последние два десятилетия выросла на значительной части территории региона. Расчеты показали, что пожары сильнее всего зависят от метеоусловий. Ученые анализировали их по многолетней динамике индексов, отражающих уровень засушливости территории и влагосодержание растительности. Чем суше воздух и лесная подстилка, тем выше интенсивность пожаров.

По данным специалистов, снижение интенсивности горения наблюдается лишь на небольшой части региона: в зонах с тундровой растительностью и высокой влажностью. Такие территории остаются слабо затронутыми огнем.

Масштабные случаи пожаров высокой интенсивности зарегистрированы в восточной части арктической Сибири, где преобладают лиственничные леса. Здесь леса выгорают особенно активно, и показатели мощности вдвое выше значений для западных районов. Это связано как с более сухим климатом, так и с высокой лесистостью.

Там, где пожары уже стали регулярным явлением, наблюдается устойчивый тренд роста интенсивности: они становятся всё мощнее. В наиболее уязвимых субрегионах экстремальные сезоны происходят примерно раз в пять лет и увеличивают площади пожаров в 2–4 раза относительно среднемноголетней нормы. По мнению исследователей, это связано с усилением антициклонической активности, формирующей длительные засухи. При засухе интенсивный нагрев солнцем усиливает испарение, снижает влажность воздуха. Это приводит к достаточно быстрому истощению запасов влаги в почве, растительной подстилке и лесных горючих материалах – основных компонентах горения.

«Пожары в арктической зоне Сибири – не только локальная экологическая проблема. Они ведут к выбросам углерода, ранее запертого в мерзлоте, и тем самым усиливают глобальное потепление, – рассказывает старший научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН к.т.н. Е. И. Пономарев. – Кроме того, лесные пожары в этих широтах вызывают долгосрочные изменения в экосистемах, включая деградацию многолетней мерзлоты, изменения в растительном покрове и гидрологическом режиме почв. Дистанционные данные стали важным инструментом для контроля пожаров и масштабов послепожарных процессов. Использование спутниковых данных позволяет не только отслеживать масштабы пожаров, но и количественно оценивать их интенсивность. Учитывая разнообразие природных условий в Арктике, такие подходы позволяют точнее понимать, как изменяется поведение огня в зависимости от климата. Эта информация критически важна для прогнозирования последствий и разработки мер по снижению рисков в будущем. Полученные результаты свидетельствуют о формировании нового уровня горимости в арктической Сибири. С учетом текущих климатических трендов можно ожидать, что роль высокоинтенсивных пожаров в Сибири будет усиливаться, а, следовательно, повышаться тяжесть послепожарных эффектов».

Источник: ФИЦ КНЦ СО РАН / «Наука в Сибири».