Ученые предложили использовать знание о топологии минералов для оптимизации добычи и переработки руды

8 августа 2025 г.

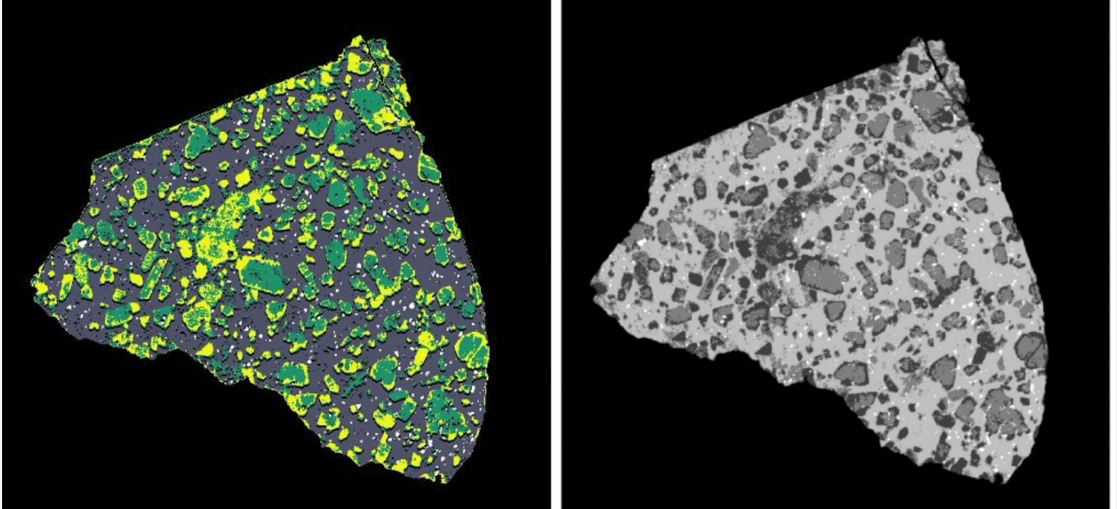

Ученые впервые исследовали с помощью рентгеновского 3D-микротомографа образец породы под названием меймечит из комплекса Контозеро на Кольском полуострове, а затем математическими топологическими методами воспроизвели распределение минералов в нем. Работа опубликована в Scientific Reports.

Исследование провели специалисты Геологического института и Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И. В. Тананаева Кольского научного центра РАН совместно с коллегами из МГУ им. М. В. Ломоносова, Сколковского института науки и технологий, Инженерной школы Мурманского арктического университета.

В основе модели любого месторождения, которую используют для добычи и переработки руды, лежит точное знание о химическом составе, структуре и расположении минералов в породе. Чем точнее модель, тем больше полезных веществ из месторождения можно извлечь. Знать, какие минералы образовались при определенных условиях, как ассоциируют и влияют друг на друга, также важно для понимания генезиса породы. Но сейчас большинство методов анализа дают усредненную информацию о составе породы. При этом теряется понимание взаимного расположения минералов и их влияние на конечный результат, а также не видно объемное распределение структур, необходимое для наиболее корректного построения модели месторождения.

Авторы усовершенствовали и впервые применили к реальному геологическому объекту метод алгебраической топологии и интегральной геометрии, основанный на анализе функционалов Минковского – объема объекта, площади его поверхности, характеристики Эйлера-Пуанкаре (она показывает степень ребристости и изогнутости поверхности) и числа Бетти (количество сквозных туннелей в объектах и количество полностью закрытых пор или полостей).

По словам ученых, правильное сочетание этих величин и их тщательный анализ дает очень мощный инструмент для исследования распределения в пространстве чего угодно. Применимость метода не ограничивается масштабом, есть еще одно преимущество – образец при анализе не разрушается. Усовершенствованный метод в дальнейшем применим везде, где важно исследовать распределение структур в объеме: в геологии, горном деле, материаловедении, биологии, археологии.

В качестве объекта был выбран меймечит, так как для этой горной породы хорошо известны происхождение, количество видов минералов и их взаимное расположение. Большие зерна в ней состоят из оливинов, которые пронизаны сквозными каналами, заполненными серпентином и ассоциацией мелких зерен магнетита и минералов матрицы. Серпентин образует каймы вдоль зерен оливина, но не покрывает их целиком. Эти выводы подтвердили известные данные о происхождении породы: оливины образовались раньше, преобразовались вдоль трещин и по поверхности в серпентины, а потом были залиты карбонатной лавой с содержанием магнетита. 3D-исследование расширило эти знания и подтвердило, что серпентин не разделяет отдельные зерна оливина кристаллиты, а входит в сквозные каналы в больших зернах.

Практическое применение предложенного метода авторы видят следующим образом. Например, на каком-то участке месторождения содержание требуемого химического элемента достаточно для начала разработки. Но все зерна полезных минералов заключены в оболочку из более твердого и менее растворимого вещества. Химический метод не покажет, где эти оболочки, а срезы не определят, полная это оболочка или частичная. Новый метод выявит эти оболочки, и при планировании разработки месторождения пользователь поймет, какие технологические схемы для извлечения полезных веществ нужно применять на данном участке.

Источник: Минобрнауки России.

Метки: минералы, КНЦ РАН, ГИ КНЦ РАН