Получены новые данные о применении двухчастотного радиолокатора для мониторинга ледяного покрова

20 мая 2025 г.

В Russian Journal of Earth Sciences опубликована статья «К вопросу о радиолокационном мониторинге формирования и разрушения ледяного покрова на внутренних водоемах: первые оценки».

По словам авторов, исследование стало первым шагом в применении данных двухчастотного радиолокатора для мониторинга ледяного покрова небольших внутренних водоемов и измерения длительности существования ледяного покрова.

Работу провели сотрудники Института прикладной физики им. А. В. Гапонова-Грехова РАН к.ф.-м.н. В. Ю. Караев, Е. С. Сорокин, М. А. Панфилова, к.ф.-м.н. Ю. А. Титченко, Е. М. Мешков и Д. А. Ковалдов.

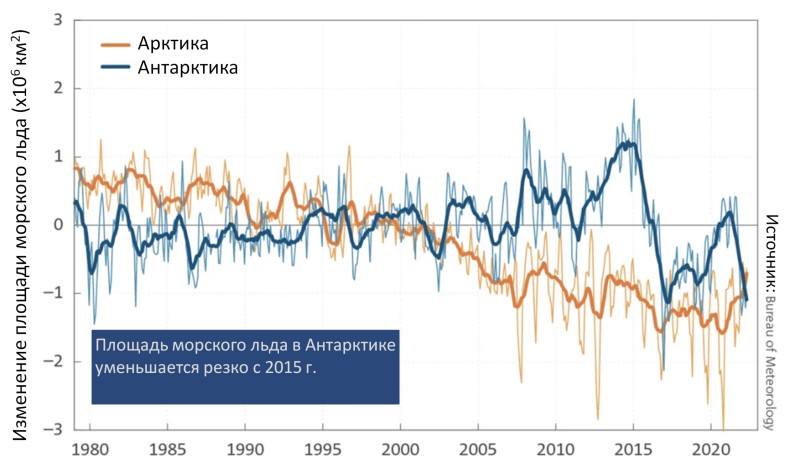

В условиях меняющегося климата перед учеными стоит задача оценки скорости этих изменений. Одним из критериев является площадь морского льда в Арктике и Антарктике. Для ее измерения активно применяются дистанционные методы.

Ученые ИПФ РАН рассмотрели возможность применения данных двухчастотного дождевого радиолокатора для обнаружения формирования и разрушения ледяного покрова на небольших внутренних водоемах. Считается, что при малых углах падения наличие ледяного покрова на внутренних водоемах определить можно. Однако ранее изучались водоемы, размер которых был больше разрешения дождевого радиолокатора. В настоящей работе были исследованы «проявления» небольших (размер меньше разрешения радиолокатора) внутренних водоемов в радиолокационном изображении.

Выяснилось, что благодаря особенностям обратного рассеяния при малых углах падения (< 180) на радиолокационных изображениях можно обнаруживать внутренние водоемы, которые существенно меньше разрешения двухчастотного радиолокатора (DPR).

На примере реки Волги ученые исследовали влияние ледяного покрова на радиолокационное изображение при малых углах падения. Было показано, что почти во всей полосе обзора можно идентифицировать появление и исчезновение ледяного покрова на внутренних водоемах.

Авторы отмечают, что важным преимуществом данных DPR по сравнению с планируемыми к запуску радиолокаторами является то, что измерения ведутся с 2014 года. Благодаря этому можно анализировать информацию за последние 10 лет, чтобы позволяет оценить тенденции изменения климата в разных регионах России и мира.

Читайте также:

- Ледоколы и спутники работают вместе в Арктике

- Алгоритм для слежения за ледяным покровом поможет обеспечить безопасное судоходство в Северных морях

Метки: Антарктика, климат, RJES, спутники, гляциология