В РАН рассказали о подвигах геологов и географов АН СССР в годы Великой Отечественной войны

30 апреля 2025 г.

29 апреля в рамках заседания Бюро ОНЗ РАН ведущий научный сотрудник Геологического института РАН к.г.-м.н. И. Г. Малахова представила доклад «Геологи и географы Академии наук СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (соавторы – академик РАН К. Е. Дегтярев и член-корреспондент РАН А. А. Тишков).

В начале доклада И. Г. Малахова рассказала об организации исследований географов и геологов в военное время и подробно остановилась на военно-геологических отрядах. Они находились в ведомстве Комитета по делам геологии при Совнаркоме СССР (трест «Спецгео»), позднее были переданы под руководство штабов инженерных войск. Основными направлениями их работ стали картография, метеорология, а также гидрогеология, геология и инженерная геология.

Докладчик рассказала об Отделении геолого-географических наук АН СССР в военные годы. ОГГН АН СССР возглавляли академики-секретари академики АН СССР П. И. Степанов, А. Е. Ферсман и В. А. Обручев. В состав входили Институт геологических наук, Институт теоретической геофизики, Институт горючих ископаемых, Институт мерзлотоведения, Институт географии, Почвенный институт им. В. В. Докучаева и Институт леса.

И. Г. Малахова осветила работу Комиссии по геолого-географическому обслуживанию Красной Армии. Она была организована в Москве на базе секции по оборонительным работам Бюро ОГГН АН СССР и действовала в 1941–1944 годах. Председателем стал академик А. Е. Ферсман. Работами руководили д.г.-м.н. Б. В. Залесский, академики А. А. Григорьев, К. К. Марков и Б. Б. Полынов. Велась совместная работа Института географии, Почвенного и Ботанического институтов. Ученые составляли карты, исследовали территории для строительства военной инфраструктуры, предоставляли информацию о природных ресурсах в местах боевых действий. Результатами стали тысячи листов карт, сотни военно-географических описаний, научных статей и книг, программы восстановления разрушенных войной территорий. «Эти программы стали составляться уже в 1943 году, когда до Победы оставалось еще два года», – заметила И. Г. Малахова.

Важнейшие работы провели институты ОГГН АН СССР в эвакуации. «Потеря земель на западе страны требовала от геологов, металлургов, производственников разного рода чрезвычайно активных действий», – рассказала И. Г. Малахова. 10 сентября 1941 года было издано распоряжение президента АН СССР академика В. Л. Комарова об организации Комиссии по мобилизации ресурсов Урала. В ее состав вошли ведущие ученые: академики вице-президент АН СССР О. Ю. Шмидт, А. Е. Ферсман и В. А. Обручев. К концу 1941 года состав комиссии насчитывал 35 академиков и членов-корреспондентов и более 240 сотрудников.

В работе «Геология и война», опубликованной в 1943 году, А. Е. Ферсман писал о событиях осени 1941 года: «Мы располагали неделями для быстрых решений и месяцами для организации новых производств». В его книге приводились основные задачи ученых в эвакуации: открытие месторождений стратегического сырья; увеличение запасов и выявление наиболее богатых участков действующих месторождений; углубленное химико-минералогическое и технологическое исследование сырья; расширение применения сырья и внедрение в производство, а также поиск строительных и сырьевых ресурсов для эвакуированных предприятий.

И. Г. Малахова осветила организацию работы Комиссии АН СССР по мобилизации ресурсов Урала. Задачей группы черной металлургии во главе с академиком А. Н. Заварицким стало изыскание дополнительных ресурсов марганцевых руд и путей быстрого увеличения добычи на Урале железных руд. Целями группы цветной металлургии под руководством академиков А. Е. Ферсмана и А. Л. Яншина стали расширение рудной базы цветной металлургии и увеличение отдачи эксплуатируемых месторождений, кроме того, поиск и научное обоснование эффективного использования руд никеля, кобальта, алюминия, тантала, ниобия, меди, вольфрама и платины. Группа нерудных ископаемых (руководители – академик Д. С. Белянкин и д.г.-м.н. И. И. Гинзбург) решала проблемы расширения сырьевой базы огнеупорной промышленности Урала. Транспортно-энергетическая группа (академики В. А. Обручев и Д. В. Наливкин) занималась экспертизой проектов гидротехнических сооружений и обоснованием размещения в энергосистеме Урала новых генерирующих мощностей.

В 1941 году Северная база (Архангельск) и Кольская база (Кировск) АН СССР были эвакуированы в Сыктывкар и объединились в Базу АН СССР по изучению Севера. Организацию нового филиала Академии наук возглавил А. Е. Ферсман.

И. Г. Малахова рассказала об оборонных комиссиях ОГГН АН ССР на Урале: комиссии аэрофотосъемки, стратегического сырья, по редким металлам, по составлению военно-географических очерков и других. Комиссия по мобилизации ресурсов Поволжья и Прикамья на нужды обороны страны АН СССР (1942–1944 годы) включала 8 секций, в том числе нефтяную, минерально-сырьевую и водохозяйственную. В работе комиссии принимали участие свыше 300 сотрудников академических и местных научных учреждений.

Докладчик упомянула ряд экспедиций. Уральская комплексная экспедиция на базе Уральского филиала АН СССР (руководитель – Г. А. Соколов) расширила свои исследования в поисках месторождений стратегического сырья. Действовала Восточно-Европейская экспедиция Института геологических наук и Института теоретической геофизики, которой руководил академик Г. А. Гамбурцев. Кавказская экспедиция изучала рудные месторождения и подземные воды.

В 1943 году научно-исследовательские институты стали возвращаться в Москву. В эвакуации исследователи получили выдающиеся результаты. Были изучены старые и открыты новые месторождения медно-колчеданных руд, бокситов, нефти, марганцевых руд, руд редких металлов и каолина. Были сформулированы представления о стратиграфии отложений, вмещающих бокситы; установлен литологический состав нефтеносных отложений; сделаны выводы о петрографическом составе рудных отложений; получила развитие концепция глубинных разломов земной коры. «Особой глубины достигли биогеохимические исследования», – отметил докладчик.

С апреля 1942 года работа Комиссии по мобилизации ресурсов Урала АН СССР охватила Западную Сибирь и Казахстан. И. Г. Малахова привела выдержку из отчета о работе комиссии: «В 1943 году Комиссией по мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана на нужды обороны было направлено 28 комплексных бригад, к работе в которых было привлечено свыше 600 человек. Только в разработке мероприятий по увеличению добычи угля в Кузбассе принимало участие около 300 ученых и инженерно-технических работников». «Ресурсы, освобождавшиеся на Урале и в других регионах, были привлечены для работ в Западной Сибири и в Казахстане. Отправлялись специальные экспедиции, работала большая армия геологов», – сообщила докладчик.

С начала войны в Новосибирске действовал комитет ученых, благодаря инициативе которого были предприняты шаги по организации филиала Академии наук в Сибири. 8 февраля 1944 года постановлением Президиума АН СССР был организован Западно-Сибирский филиал АН СССР. Он объединил 4 института. Председателем Президиума ЗСФАН стал академик А. А. Скочинский.

Основными задачами ученых стали рассмотрение возможностей создания самостоятельной железорудной базы для металлургии Западной Сибири и исследование перспективных для добычи нефти структур Сибирской платформы. Помимо эвакуированных специалистов, к работам были привлечены геологи Восточной Сибири. В результате перспективы нефтеносности Сибири были оценены положительно, были открыты полиметаллические месторождения на Рудном Алтае, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

И. Г. Малахова рассказала о деятельности Казахского филиала АН СССР. Исследованиями руководили академик АН СССР И. Ф. Григорьев и академик АН КазССР и АН СССР К. И. Сатпаев. За годы число войны научных и научно-технических сотрудников существенно возросло: в 1941 году в филиале работало 276 ученых, в 1945 – 700; количество экспедиционных отрядов за эти годы возросло с 32 до 102.

Результатом работы Комиссии АН СССР по мобилизации природных ресурсов в Казахстане и геологов КазФАН стали геологические исследования крупных регионов Казахстана и Средней Азии. В 1943 году был разработан перспективный план развития Карагандинского угольного бассейна на 1944–1948 годы. Были выявлены и представлены к разработке запасы свинца, вольфрама и других полиметаллических руд в Восточном Казахстане и Чимкентской области. Специалисты сформулировали предложения по развитию производства полиметаллов и ферросплавов в Актюбинской области и нефтепромыслов в Урало-Эмбенском районе.

В Казахстане проходила деятельность эвакуированного Института географии АН СССР. Алма-Атинская группа под руководством академика А. А. Григорьева, первого директора института, занималась определением резервов территорий для эвакуации населения и хозяйства, а также поиском «пахотного фонда» для компенсации потерь черноземов на оккупированных землях. Талгарская экспедиция, которой руководил академик Г. А. Авсюк, изучала территории Казахстана и приграничные районы Киргизии. Ученые занимались подготовкой военно-географических, военно-климатических описаний и многого другого. «Всего за военный период было составлено более 1300 карт», – рассказала И. Г. Малахова о работе института. Докладчик отметила вклад в Победу академиков И. П. Герасимова, К. К. Маркова, Б. Б. Полынова, д.г.н. А. В. Живаго, академика Е. М. Лавренко, д.г.н. Ю. А. Ливеровского, д.г.н. Д. Л. Арманда и к.э.н. В. Ф. Васютина.

И. Г. Малахова продемонстрировала избранные публикации военных лет. Так, в Казахстане академик В. И. Вернадский писал главы книг «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения», а академик В. А. Обручев завершал труд по истории геологического исследования Сибири. Публиковались обобщающие работы по петрографии, геоморфологии и другие.

Вклад в Победу геологов и географов был оценен по достоинству. Об этом говорит количество государственных наград действительных членов АН СССР – ученых в области наук о Земле: им были присуждены 13 орденов Ленина, 13 Сталинских премий и другие награды.

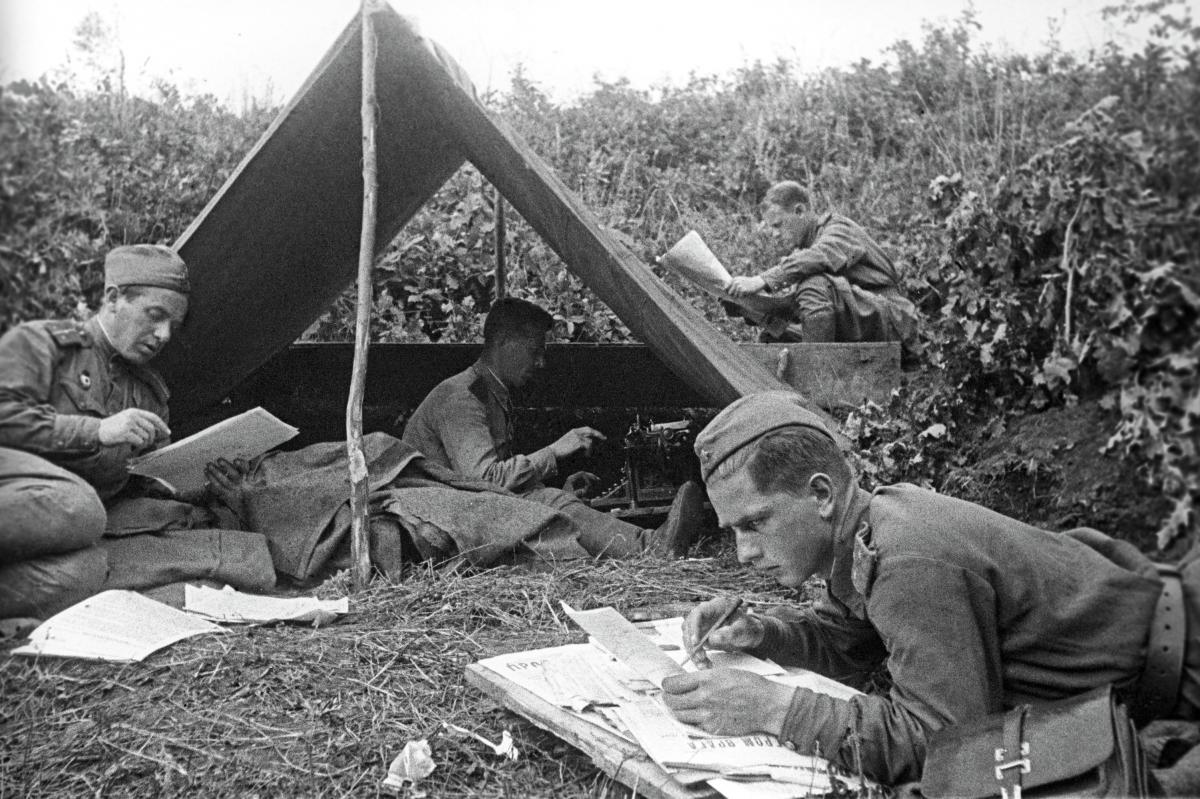

И. Г. Малахова упомянула о фронтовиках – сотрудниках институтов Академии. К примеру, добровольцами стали сотрудники Института геологических наук член-корреспондент РАН В. В. Тихомиров, Л. А. Кулик, Н. П. Михайлов, ученый Института теоретической геофизики В. С. Сафронов. Докладчик упомянула Героя Советского Союза М. Н. Коробова, фронтовиков – членов Академии наук: вице-президента АН СССР академика А. В. Сидоренко, академиков Ю. А. Косыгина, Е. М. Сергеева, Ю. М. Пущаровского, членов-корреспондентов И. В. Лучицкого, А. М. Дымкина, В. В. Тихомирова и многих других ученых, воевавших на фронте.

В завершение доклада И. Г. Малахова рассказала о В. В. Тихомирове, крупном ученом в области истории и методологии геологических наук и теоретической тектоники. Имея бронь, он ушел на войну добровольцем, стал штурманом авиаполка и получил тяжелое ранение на Ленинградском фронте. «Но, потеряв зрение, он сохранил удивительную способность к научному анализу и организации исследований», – рассказала докладчик. Он объединил работу геологов и историков страны в рамках Комиссии по геологической изученности СССР. Этот проект осуществлялся более 20 лет. Под председательством В. В. Тихомирова была создана Международная комиссия по истории геологических наук, а Международный союз геологических наук учредил премию им. В. В. Тихомирова.

В выступлении по итогам доклада академик-секретарь ОНЗ РАН академик РАН Н. С. Бортников отметил, что в рамках сообщения трудно упомянуть всех участников Великой Отечественной войны: многие сотрудники институтов академии наук воевали, работали в тылу и внесли колоссальный вклад в победу нашей страны. «Этот короткий доклад показал, что без участия геологов, географов, океанологов эта победа была бы невозможной», – отметил Н. С. Бортников.

Член-корреспондент РАН А. А. Тишков, один из соавторов доклада, в своем выступлении отметил значительный вклад в Победу ученых Института географии АН СССР. Они составляли военно-географические описания, эвакуационно-мобилизационные планы и атласы маскировки.

«Когда я пришел в Институт географии в 1960-х годах, ветеранов в Институте географии было больше 110 человек. Каждый третий работавший в это время был ветераном войны. Конечно, им вечная память и благодарность за нашу Победу», – сказал А. А. Тишков.

Материал: Татьяна Кудрявцева.

Метки: ИГ РАН, ГИН РАН, Бюро ОНЗ РАН, геология, география, страницы истории, Великая Отечественная война