Химия плейстоценовых осадков Тихого океана: что скрывают океанские глубины?

30 июня 2025 г.

Сотрудники Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН провели масштабное исследование химического состава осадков Тихого океана, сформировавшихся в плейстоцене. Результаты опубликованы в Lithology and Mineral Resources.

Ученые исследовали химический состав плейстоценовых морских осадков по методике А. Б. Ронова. Целью стала детализация данных о химическом составе земной коры. Основная задача заключалась в получении усредненных значений химического состава плейстоценовых отложений Тихого океана, их скоростей накопления и абсолютных масс. Это стало возможным благодаря созданию обширной базы данных и статистическому анализу.

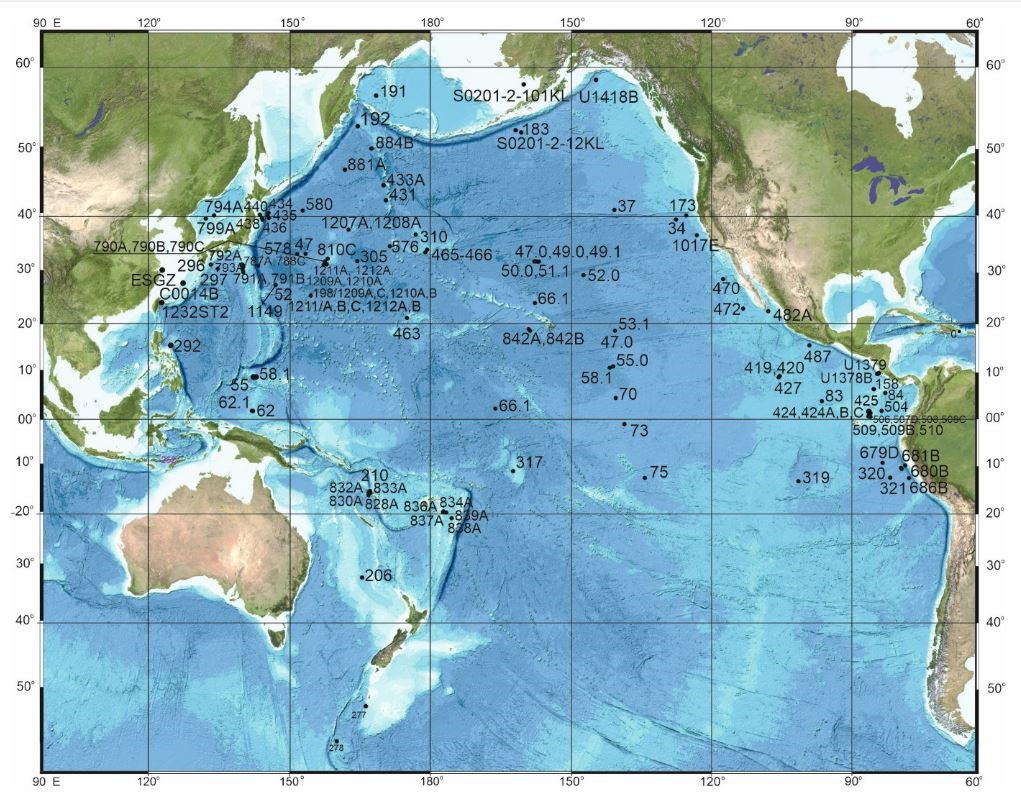

Для работы были использованы опубликованные результаты химических анализов из программ глубоководного бурения (DSDP, ODP, IODP) и других источников. Объединенная база включает 4139 проб с более чем 47000 определениями химических элементов. Были проведены ревизия данных, исключение недостоверных анализов и пересчет содержания элементов в оксидной форме. Все пробы классифицированы по литологическим типам. Исследование охватывает весь Тихий океан в пределах всего плейстоценового времени.

Ключевым результатом стало подтверждение значительной роли филлипситовых глин среди пелагических глин плейстоцена. Эти цеолитовые глины образуются при разложении вулканического стекла и содержат заметное количество вулканогенного материала. Гемипелагические глины химически очень похожи на вулканогенные отложения. Ученые также выявили определенную специфику гидротермальных осадков по сравнению с фоновыми. Сравнение состава осадков с геохимическими эталонами PAAS и UCC позволило зафиксировать различия в степени терригенности и наличии гидрогенных компонентов. Факторный анализ выявил три доминирующих источника вещества: литогенное/карбонатное, гидрогенное и, предположительно, пелагическое. Это позволило выделить устойчивые геохимические ассоциации и установить роль различных источников материала в формировании плейстоценовых отложений.

Полученные значения средних скоростей накопления и абсолютных масс осадкообразующих компонентов создают базу для сравнений с осадками других океанов и эпох. Это способствует пониманию химической эволюции Мирового океана и глобальных осадочных процессов позднего кайнозоя.

Источник: ГЕОХИ РАН.

Метки: ГЕОХИ РАН, водные ресурсы