Ученые исследовали строение земной коры в окрестностях очага редкого Хастахского землетрясения

7 августа 2025 г.

В Russian Journal of Earth Sciences опубликована статья «Geophysical Imaging of the Crust for the Source Area of the Khastakh Earthquake (NE Margin of the Siberian Platform, Yakutia)».

Авторами работы стали А. С. Куляндина (Якутский филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН»), А. И. Филиппова (Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. А. И. Пушкова РАН) и Е. Ю. Соколова (Российский научно-исследовательский геолого-нефтяной институт, Институт физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН).

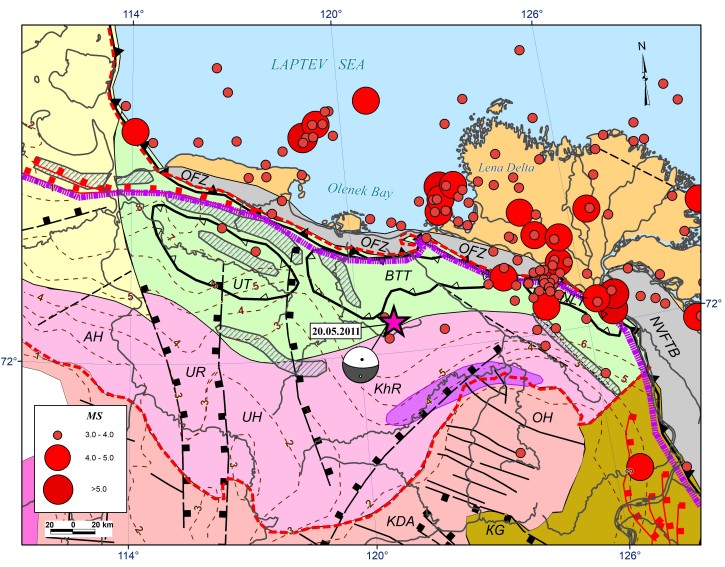

Сибирская платформа характеризуется низким уровнем сейсмической активности. Ее северо-восточная окраина не является исключением: за весь период инструментальных наблюдений (с 1963 года) там было зарегистрировано несколько сейсмических событий магнитудой менее 5. Поэтому землетрясения в этом регионе представляют особый интерес. Самым сильным из них стало Хастахское землетрясение магнитудой 4,7, которое произошло 20 мая 2011 года. Его эпицентр находился в районе Лено-Анабарского прогиба, относительно недалеко от Оленекского битумного поля.

Основной целью работы стало выявление особенностей глубинного строения земной коры, которые определили положение очага Хастахского землетрясения. Для этого были изучены пространственные характеристики гравитационного и магнитного полей и построены трехмерные модели с использованием данных гравитационной и магнитной съемки и программного обеспечения GIS INTEGRO. Полученные результаты были сопоставлены с имеющейся сейсмологической и геофизической информацией.

Была обнаружена сеть погребенных разломов, с одним из которых связано Хастахское землетрясение. На основе изучения построенных 3D-моделей земной коры было высказано предположение о наличии магматической интрузии, которая, вероятно, играет роль в перераспределении напряженно-деформированного состояния земной коры в районе сейсмического события.

Исследование позволило сделать вывод о том, что распределение сейсмичности в районе Лено-Анабарского прогиба, зависящее в первую очередь от геодинамических условий, также определяется структурно-вещественной неоднородностью земной коры. Этот факт, наряду с выявленной структурой сети разломов в районе Оленекского битумного поля, следует учитывать при оценке сейсмической опасности в регионе, в котором расположены стратегические месторождения полезных ископаемых.

Метки: ИФЗ РАН, сейсмология и землетрясения, ФИЦ ЕГС РАН, RJES, Якутия