Ученые РАН рассказали о планах по исследованию Венеры

21 марта 2025 г.

19 марта 2025 года в рамках Шестьдесят пятого научного чтения им. В. И. Вернадского в ГЕОХИ РАН состоялся доклад «Снова к Венере. Российская программа исследования Венеры: исследования атмосферы, поверхности, поиски следов жизни». Докладчиками выступили член Президиума РАН академик РАН Л. М. Зеленый и к.ф.-м.н. В. Н. Снытников.

Началом мероприятия, приуроченного к 162-летию академика В. И. Вернадского, стало вступительное слово академика РАН Ю. А. Костицына. Он отдал дань памяти В. И. Вернадскому, его трудам и наследию и передал слово для доклада академику РАН Л. М. Зелёному, научному руководителю Института космических исследований РАН.

Докладчик отметил, что тема поисков жизни на Венере была близка В. И. Вернадскому. Л. М. Зелёный обратился к цитате из работы «Научная мысль как планетное явление»:

«Долгое время научно жизнь признавалась как явление, свойственное исключительно Земле. Мы не можем считать ее несомненно всегдашним планетным явлением, так как для больших, далеких от Солнца планет, как, например, Юпитер, Сатурн, Уран (Плутон?), низкая температура делает жизнь, сколько-нибудь подобную земной, невероятной, если считать, что нет других форм жизни, кроме тех, которые определены термодинамическим и химическим полем нашей биосферы. ... В областях очень низких температур – за пределами, возможными в биосфере, несомненно сохраняется латентная жизнь, по-видимому, неопределенно долго».

«Он видел жизнь как нечто большее, чем привычная нам белковая жизнь», – подытожил Л. М. Зелёный. Эти идеи помогли исследователям шире взглянуть на вопрос обитаемости планет.

Долгое время у астрономов было мало сведений об этой планете, поскольку Венера покрыта густым облачным слоем. Он рассказал об открытии атмосферы Венеры, которое в 1761 году совершил М. В. Ломоносов, упомянул образ Венеры в фантастической литературе и перешел к советским проектам. Период активного изучения планеты начался в 1961 году и продлился почти 20 лет.

«Первые аппараты раздавливались мощном атмосферным давлением Венеры, не долетали до поверхности. Постепенно каждый следующий аппарат делался прочнее», – рассказал докладчик. Первым поверхности планеты достиг спускаемый аппарат станции «Венера-7». Благодаря «Венере-13» и «Венере-14» были сделаны первые цветные панорамы поверхности. В рамках проекта «Вега» аэростаты исследовали динамику атмосферы и получили подробные панорамы. Л. М. Зелёный отметил, что только Советский Союз осуществил исследования на поверхности планеты.

Первая радиолокация Венеры была сделана в СССР. В 1983–1984 годах орбитальные станции «Венера-15» и «Венера-16» выполнили радиолокационную съемку северного полушария на площади около 115 млн км2 с разрешением 1–2 км. Благодаря этому на планете обнаружился сложный вулканический рельеф. Выяснилось, что основная часть заснятой территории была занята низменными базальтовыми равнинами с многочисленными вулканическими конусами, потоками и отдельными щитовыми вулканами. Средний возраст равнин – 0,5–1 млрд лет – оказался чрезвычайно молодым по меркам Солнечной системы. По материалам этих съемок советские и американские картографы в 1989 году совместно создали серию обзорных карт северной Венеры.

В том же году США отправили к Венере автоматическую межпланетную станцию «Магеллан» для съемки остальной территории. Было отснято 98% поверхности. «Сделано было много, но Венера осталась не исследована, потому что даже лучше разрешение, которое было у "Магеллана", это несколько сотен метров», – сообщил академик.

Л. М. Зелёный рассказал о вкладе в изучение планеты академика АН СССР М. В. Келдыша и Г. Н. Бабакина, директора нынешнего НПО Лавочкина. Он упомянул участников исследований – сотрудников ГЕОХИ РАН д.г.-м.н. А. Т. Базилевского и академика РАН М. Я. Марова; докладчик предположил, что курс на исследование Венеры во многом связан с влиянием и интересами академика. Автор доклада напомнил и о достижениях сотрудников Российского научно-исследовательского института космического приборостроения (РНИИ КП) А. С. Селиванова и Ю. М. Гектина, благодаря которым на посадочных аппаратах появились телевизионные системы. Л. М. Зелёный рассказал о программе, которая осуществлялась специалистами Института радиотехники и электроники во главе с академиком АН СССР В. А. Котельниковым. Вспомнил он также разработки Ю. А. Суркова и его команды, благодаря которым стали возможными, в том числе, исследования состава атмосферы Венеры.

Л. М. Зелёный кратко рассказал и о своих трудах. Причиной его интереса к Венере стало полное отсутствие магнитного поля. Важно было узнать, какие в связи с этим возникают процессы, по каким принципам атмосфера планеты взаимодействует с солнечных ветром. Ученым удалось построить модель обтекания Венеры солнечным ветром. Выяснилось, что межпланетное магнитное поле проникало в верхние слои ионосферы планеты на дневной стороне и нагружалось планетарными фото-ионами, ионизированными солнечным излучением. Обнаружилось, что молекулы водяного пара ионизировались и ионы H+ и О+ были унесены потоком солнечного ветра. Венера потеряла воду, но сохранила углекислый газ.

По словам ученого, главным результатом раннего периода исследования Венеры стало обнаружение мощнейшего неустойчивого парникового эффекта. Давление на Венере составляет примерно 92 атмосферы, температура – около 500 °С. Основной парниковый газ на Венере – это CO2, как и в случае с Землей, однако на нашей планете есть водяной пар и метан, которых не нашли на Венере.

В XXI веке изучение Венеры продолжилось. Докладчик упомянул исследования, которые провели благодаря европейскому спутнику «Венера-Экспресс», японскому «Акацуки», солнечному зонду «Паркер» (NASA) и европейско-японскому проекту «БепиКоломбо». Л. М. Зелёный упомянул успешную работу российской аппаратуры на зарубежных космических аппаратах. «Не так много космических аппаратов было запущено, и про Венеру, как ни странно, мы знаем достаточно мало», – резюмировал автор доклада.

Л. М. Зелёный сообщил: после долгих обсуждений было решено, что наша задача – это вернуться к Венере. Исследования этой планеты позволят лучше понять климат и эволюцию планет земной группы. Как Венера, так и Земля образовались более четырех миллиардов лет назад, и условия их образования были достаточно близки. На Венере могли быть и жидкая вода, и на ранних этапах – некая жизнь. Однако более близкое расстояние к Солнцу, по-видимому, привело к тому, что парниковой эффект достиг предела. Все это вызывает ряд вопросов: когда парниковый эффект на Венере перешел в неконтролируемую фазу? Как магнитное поле Венеры повлияло на то, что часть ее атмосферы была потеряна? Нестабильность земного климата – это незначительное отклонение от равновесия или необратимое движение в направлении венерианского?

Кроме того, Венера интересна как естественная лаборатория для изучения того, как вращение влияет на атмосферную циркуляцию. Мощная атмосфера этой планеты может даже влиять на ее вращение. Исследования показали, что сама Венера скорее всего вращается очень медленно, при этом полный оборот ее атмосферы происходит за 92 часа, что связано с тепловым нагревом. Вращение и динамика атмосферы планеты тоже станут предметами исследований.

Еще один важный аспект – это исследование слабо изученного внутреннего строения и эндогенной активности Венеры. Отсутствие у планеты магнитного поля говорит о том, что ее внутреннее строение непохоже на земное. В настоящий момент известно, что Венера, как и Земля, имеет молодую поверхность. 80% ее поверхности моложе 500–700 млн лет и залито лавой; отмечаются признаки современной вулканической активности.

Венера также привлекает к себе внимание как аналог распространенного типа экзопланет. Изучение ее эволюции поможет лучше понять природу планет за пределами Солнечной системы.

Интерес представляет и поиск жизни в облаках Венеры. Микроорганизмы могут существовать среди сернокислотного аэрозоля в облаках, поглощая СО2 и поддерживая свое существование за счет окисления S- и Fe-содержащих компонентов. В 2020 году в облачном слое Венеры был обнаружен фосфин – косвенный признак существования бактерий земного типа в атмосфере.

Л. М. Зелёный передал слово к.ф.-м.н. В. Н. Снытникову (Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН), который рассказал о молекулярных основах гипотетической жизни на поверхности Венеры. Проблемы возникновения жизни в Солнечной системе изучались в 2004–2013 годах по программе «Происхождение и эволюция биосферы» Президиума РАН. Результаты легли в основу сообщения В. Н. Снытникова. Один из них сформулировал выдающийся биохимик академик РАН А. С. Спирин: «Я не нашел ничего, что принципиально противоречило бы возможности существования живых организмов в условиях Венеры, в том числе крупных, которые активно плавают в ее плотной атмосфере и ползают по ее раскаленной поверхности». В. Н. Снытников рассказал, в частности, о том, какие характеристики могут иметь венерианские формы жизни. Если на Земле универсальным растворителем является вода, на Венере – сверхкритический СО2. На нашей планете белки используются для катализа, а носителями генов являются ДНК/РНК; на Венере допускается широкое использование кремния. Земной метаболизм основывается на карбонильной группе С=О, венерианский – на COS.

«Нет принципиальных запретов на существование молекулярных носителей информации на основе полимерных молекул иной природы, – отметил В. Н. Снытников. – Важнейшей задачей миссии "Венера-Д" является подтверждение возможности жизни на поверхности и/или в атмосфере Венеры. Необходимы глубокие исследования в области химии термостойких полимеров, способных функционировать в условиях поверхности Венеры».

Л. М. Зелёный продолжил доклад, перейдя к будущим миссиям по исследованию Венеры. В рамках проекта VERITAS (2031 год) запланирована радарная съемка поверхности с орбиты, проекта DAVINCI (2031 год) – профиль атмосферы со спускаемого аппарата, Morning Star (2026 год) – исследование состава верхней атмосферы и поиск жизни. Европейский проект EnVision (2031 год) предполагает исследование атмосферы и радарную съемку поверхности с орбиты. Проекты Китая (VOICE, 2029 год) и Индии (Venus Orbiter, 2028 год) пока находятся на стадии обсуждения.

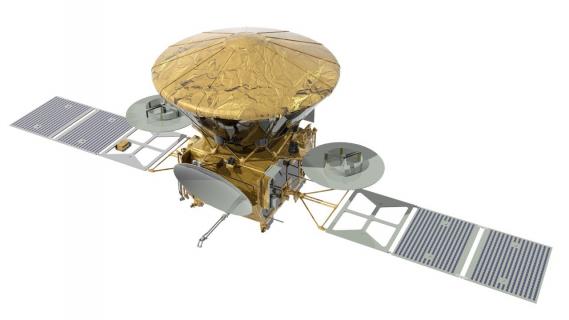

Докладчик отметил уникальность проекта «Венера-Д». Это единственная в мире миссия из предложенных, которая призвана доставить на Венеру полноценный посадочный модуль. «"Венера-Д" отличается кардинально, потому что мы продолжаем традицию Советского Союза садиться на поверхность Венеры», – рассказал Л. М. Зелёный.

Венера – планета, покрытая массивной атмосферой и слоем облаков толщиной 20 км. Измерения in situ в атмосфере и на поверхности необходимы, чтобы понять, почему Венеры так отличается от Земли, каковы ее происхождение и эволюция. В рамках миссии «Венера-Д» планируется провести измерения на поверхности с помощью посадочного модуля и в облачном слое, где в работу также включатся аэростаты. Последний раз подобные измерения производились более 40 лет назад советскими посадочными аппаратами и аэростатами «Вега».

В проекте участвуют научные школы мирового уровня: планетных атмосфер, ядерной планетологии (ИКИ РАН), планетной космогонии и сравнительной планетологии (ГЕОХИ РАН). Средства для измерений будут представлены разработками ИКИ РАН – это приборы для проектов других стран, «ЭкзоМарс» (2016, 2022), «Луна 25–27»; ИНАСАН – приборы фокальной плоскости «Спектр-УФ»; ГЕОХИ РАН – масс-спектрометрия; НИИЯФ МГУ – спутники «Татьяна» и «Ломоносов». Планируется кооперация с ФИАН, ИОФАН, ИЗМИРАН, ИФА РАН, организациями Росгидромета, «Росатом», Минобрнауки России. Участие в проекте примут ведущие эксперты ИФЗ им. О. Ю. Шмидта РАН, ИФА РАН, Полярного геофизического института КНЦ РАН и других институтов.

Л. М. Зелёный подробно рассказал о межпланетной станции и ее задачах. В составе она имеет модули, позволяющие исследовать Венеру с орбиты, с поверхности и изнутри облачного слоя на новом научно-техническом уровне. Станция содержит научную аппаратуру, современный радиокомплекс связи с Землей и служебные системы. Перед орбитальным аппаратом стоят научные задачи по изучению:

- динамики атмосферы, суперротации, теплового баланса, тепловых приливов и солнечно-связанных структур;

- состава атмосферы, облаков, их структуры, состава, микрофизики и химии;

- механизмов атмосферных потерь, верхней атмосферы, ионосферы;

- нижней атмосферы, а также поиск вулканической активности.

Планируется получить уникальные результаты: первую трехмерную структуру планеты от 0 до 170 км; детальный состав атмосферных газов и изотопов; долгопериодические вариации параметров атмосферы за более чем 8 лет.

Научные задачи посадочного модуля заключаются в изучении:

- элементного и минералогического состава поверхности и подповерхностного материала (глубина до 0,5 м), включая криогенные элементы;

- взаимодействие поверхности и атмосферы;

- профиль химического состава нижней атмосферы, содержания малых газовых составляющих и инертных газов, а также изотопных отношений;

- морфологии поверхности на разных масштабах;

- проведении прямого химического анализа аэрозольных частиц.

Техническая новизна посадочного модуля заключается в:

- современной системе теплозащиты;

- увеличении времени работы научных приборов на поверхности Венеры до 3 часов;

- значительном увеличении объема научной информации;

- увеличении мощности и дублировании передатчиков.

Модуль предназначен для работы в ходе спуска в атмосфере (50 минут) и на поверхности (2–3 часа). «В принципе, этого достаточно, чтобы провести все необходимые измерения. Советские аппараты успевали это делать. У нас приборы более информативные и телеметрия гораздо лучше. Важно, что мы будем садиться не вслепую», – сообщил Л. М. Зелёный.

Одной из отличительных особенностей миссии является высокоточное место посадки. Советские посадочные аппараты могли приземлиться в единственно возможную точку; точность определения положения составляла около 300 км. «Венера-Д» предполагает посадку в любую из множества точек, а точность составляет 5 км. В настоящий момент обсуждается вопрос о том, какое место посадки представляет наибольший интерес для науки. «Это или тессеры, что более сложно, более опасно, но в каком-то смысле более интересно как молодая поверхность, или обычная поверхность Венеры, более взрослая», – рассказал академик.

Приборы находятся на стадии отбора. Известно, что ряд из них будет с помощью активной гамма-спектроскопии изучать состав посадочного вещества. Ключевым прибором для анализа вещества поверхности является рентгеновский дифракционно-флюоресцентный спектрометр (ГЕОХИ РАН). Он поможет изучить элементный и минералогический составы поверхности, обнаружить воду, связанную в веществе коры, и другое. Прототипы этого прибора использовались на «Венере-13» и «Венере-14»; в проекте «Венера-Д» он будет представлен в более современном исполнении.

Запланировано создание панорамных снимков поверхности Венеры. Советские снимки делались посредством двух аналоговых камер с противоположных сторон посадочного аппарата; они были черно-белыми («Венера-9», «Венера-10», 1975 год) и цветными («Венера-13», «Венера-14», 1981 год). Проект «Венера-Д» предполагает:

- комплекс из 5 цифровых камер с углом обзора 90°;

- камеру, снимающую место посадки вертикально вниз с высоты 5 км и ниже;

- микроскопическую камеру для съемки грунта в районе взятия пробы;

- разрешение снимков на 1–2 порядка выше, чем у камер советской эпохи;

- использование технологического задела космических аппаратов «Луна-25», «Луна-27» и «Экзомарс-2020».

Разрешение будет на 1–2 порядка выше, чем в советских аппаратах. Будет задействована специальная микроскопическая камера для съемки грунта. «Если что-то на Венере движется-ползает, мы это увидим», – отметил Л. М. Зелёный.

Докладчик рассказал о научных экспериментах, которые планируется выполнить посредством аэростатов. Они послужат:

- измерениям метеопараметров, динамики, атмосферных волн;

- регистрации электромагнитных и звуковых признаков грозовой активности, акустических признаков сейсмической активности;

- прямым измерениям состава атмосферы внутри облачного слоя;

- измерениям свойств и состава аэрозольных частиц, УФ-поглотителя, оценке обитаемости облаков.

Аэростаты будут работать в атмосфере в 10 раз дольше, чем аэростаты автоматической межпланетной станции «Вега», и нести высокоточные комплексные анализаторы. Большой аэростат будет дрейфовать на высоте 56 км, масса научной аппаратуры составит 15 кг; малый – на высоте 54 км, неся 4 кг и также проводя ключевые измерения. Аэростаты будут находиться в облачном слое, в котором обнаружены следы фосфина – признак возможных бактериальных субстанций.

В космическом аппарате «Венера-Д» предусмотрено место для дополнительной нагрузки. За время его подготовки к проекту могут присоединиться участники, которые обеспечат ряд измерений за счет отдельных сбрасываемых элементов.

Аппарат будет выводиться стандартной ракетой-носителем «Ангара-А5М». Точные даты полета пока неизвестны. Л. М. Зелёный предполагает, что «скорее всего запуск сдвинется где-то на 2034–35 год».

Докладчик сообщил, что участники проекта учли весь опыт советского времени: «Теплозащита будет другая, научные приборы будут работать дольше, объем научной информации будет больше, будет система дублирования, и главное – мы сумеем обеспечить наблюдателей на Земле хорошими телевидеопанорамами».

Л. М. Зелёный рассказал и о возможном продолжении изучения Венеры. Это углубленные исследования в новых направлениях по результатам кампании 2030-х годов. Допустима длительная – месяц и более – работа на поверхности (высокотемпературные станции), которая позволит провести полноценное сейсмическое исследование и изучить атмосферные циклы у поверхности. Для науки будет представлять интерес и возврат образцов атмосферы и аэрозоля из облачного слоя с последующим детальным анализом в земных лабораториях; «НПО Лавочкина проработало это как вторую или третью миссию этой далекой программы».

Перспективы исследований будут зависеть от новых открытий. «Венера, я думаю, останется надолго в центре внимания. Вряд ли человечество когда-то будет ее осваивать, менять ее климат. Это чисто научный полигон для исследования климатических эффектов, задач, связанных с влиянием вращения на динамику атмосферы, что тоже важно для Земли», – сообщил докладчик.

Исследования Венеры позволят ответить на вопросы: что такое парниковый эффект и как на него будет реагировать Земля; если на Венере в начале была вода и успела появиться жизнь, что с ней произошло; можно ли найти обитаемые планеты с жидкой водой и что считать жизнью. Л. М. Зелёный завершил доклад словами М. В. Ломоносова: «Некоторые спрашивают: ежели-де на планетах есть живущие нам подобные люди, то какой они веры? Ежели кто про то знать хочет, ... то пусть поедет для того же и на Венеру...»

Материал: Татьяна Кудрявцева.

Читайте также:

- Опубликованы рассекреченные документы о создании станций «Венера-11» и «Венера-12»

- Обнаружено сходство Венеры с Землей

- Ученые уточнили состав облаков Венеры

Смотрите также:

- Запись трансляции на канале ГЕОХИ РАН;

- Фильм «Дети галактики», отрывок из которого демонстрировался в ходе доклада.