Исследована пятилетняя эволюция тектоники в связи с мегаземлетрясением на Камчатке

12 сентября 2025 г.

Научный коллектив исследователей представил синоптическую анимацию, демонстрирующую динамику региональной сейсмичности и дефицит внутренних движений земной коры по данным ГНСС в связи с Камчатским мегаземлетрясением 2025 года.

Авторами исследования стали к.т.н. П. А. Докукин1, д.т.н. В. И. Кафтан2, Н. Н. Титков3, к.ф.-м.н. Д. В. Чебров3 (1Российский университет дружбы народов, 2Геофизический центр РАН, 3Камчатский филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН»).

Оценка проводилась на основе непрерывных ГНСС-наблюдений в течение более пяти лет с ежедневным временным разрешением. Использовались временные ряды координат, полученные в результате обработки измерительных данных силами Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН», а также близлежащих станций на северо-западе Тихоокеанско-Азиатского региона.

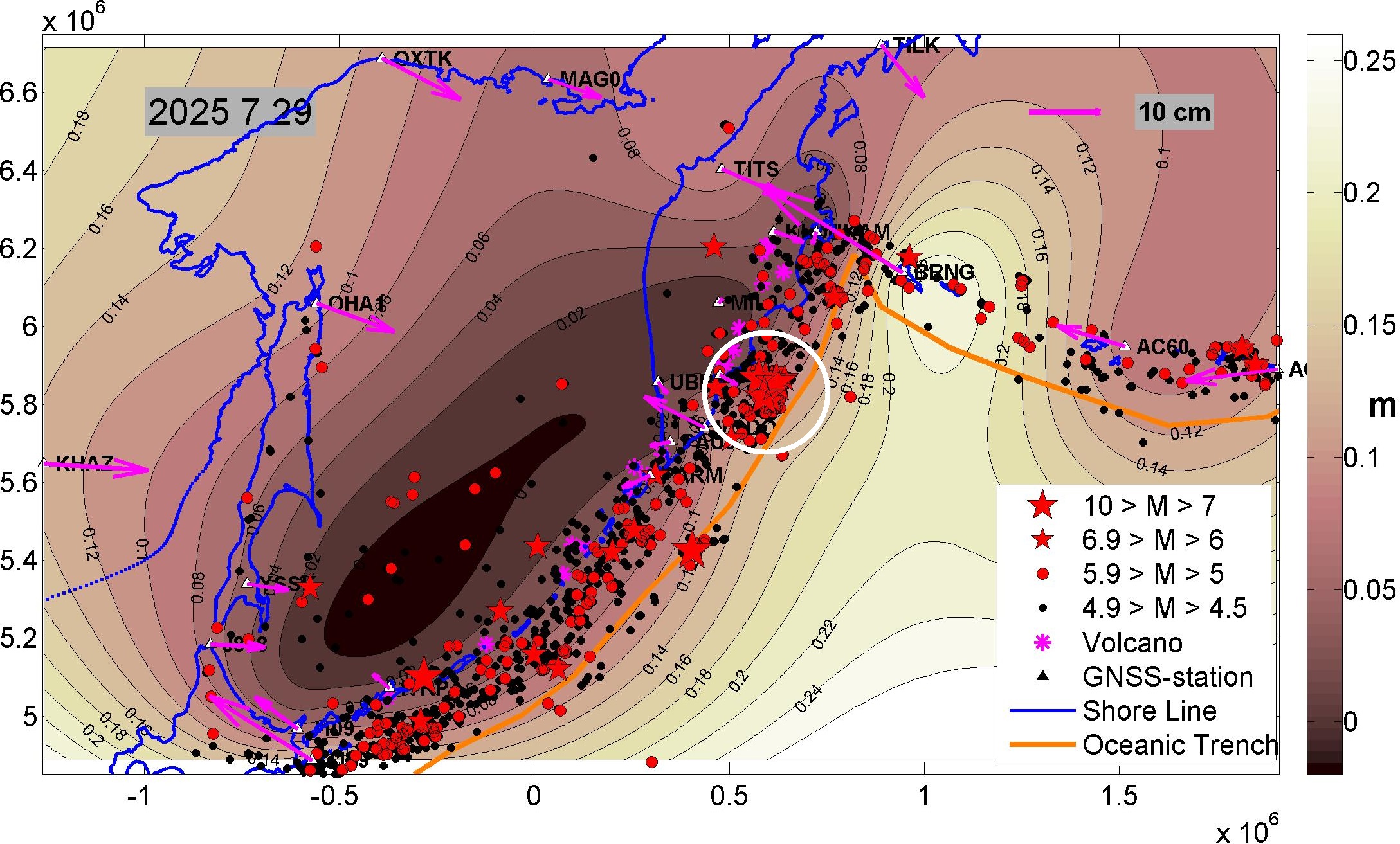

Согласно гипотезе Рейда, в местах эпицентров будущих землетрясений должна возникать область минимальных внутренних движений (дефицита смещений) пунктов ГНСС. Наблюдения за сейсмичностью и дефицитом смещений (темно-коричневые области на анимации) показали, что примерно через полтора года после начала наблюдений зона дефицита охватила всю территорию вдоль Курило-Камчатского желоба, что говорит о повышении сейсмической опасности.

Анимация демонстрирует, что нередко умеренные или сильные толчки (M ≥ 6) в эпицентральных зонах предшествуют крупным землетрясениям. За 9 дней и полтора месяца до Камчатского мегаземлетрясения 29 июля 2025 года вблизи его эпицентра произошло по меньшей мере два сильных события магнитудой ≥ 7. Схожим образом примерно за два дня до мощного землетрясения Тохоку вблизи эпицентральной зоны произошли землетрясение магнитудой 7,3 и серия землетрясений магнитудой до 6.

Исследование показывает, как сильные и умеренные землетрясения разрушают пограничную зону дефицита внутренних движений. Так, Камчатское мегаземлетрясение последовательно разрушает зону дефицита движений в юго-западном направлении вплоть до островов Японского архипелага. Область, которая подверглась разрушению, соответствует полосе эпицентров землетрясений магнитудой 4,5–8,8 (см. рисунок).

Вызывает беспокойство территория Камчатки, расположенная к северо-западу от эпицентра мегаземлетрясения. Минимальная величина модуля вектора смещений земной поверхности здесь составляет порядка 0,2 м, в то время как наиболее сильные события произошли в области накопленных смещений порядка 0,08 м. Это говорит о том, что упругие деформации в данном районе еще могут сохраняться и требуется повышенное внимание к комплексным геофизическим наблюдениям на данной территории.

«Итог настоящей работы свидетельствует о том, что сейсмический цикл Камчатского мегаземлетрясения перешел в межсейсмическую фазу накопления упругих напряжений. Подготовка очередного столь мощного события потребует многих лет. При этом менее сильные, но более разрушительные землетрясения на территории Камчатки нельзя исключать», – отметил соавтор исследования д.т.н. В. И. Кафтан, главный научный сотрудник Геофизического центра РАН.

«Произошедшее землетрясение не означает, что теперь Камчатка может расслабиться, – считает соавтор исследования к.ф.-м.н. Д. В. Чебров, директор Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН. – Во-первых, мегаземлетрясения не отменяют сейсмический процесс в общем. Более слабые события все равно будут происходить, и порой они несут большую опасность, чем землетрясения высоких магнитуд. Во-вторых, мы теперь воочию увидели, что очаг мегаземлетрясений может срабатывать через совсем небольшой промежуток времени. Это требует более внимательного отношения к другим опасным зонам Камчатки, а также показывает, что без данных спутникового геодезического мониторинга рассчитывать на понимание процессов подготовки и реализации сильных землетрясений не приходится».

Настоящее исследование демонстрирует высокую эффективность непрерывных ГНСС-наблюдений для оценки региональной сейсмической опасности и изучения современных сейсмотектонических процессов.

Материал предоставил д.т.н. В. И. Кафтан.

Читайте также:

- Японский архипелаг: ожидание катастрофы. Фатум или гнозис?

- Рождение вулкана или Санторин пробуждается?

Метки: ГЦ РАН, сейсмология и землетрясения, ФИЦ ЕГС РАН