На карте страны может появиться улица, названная в честь академика А. П. Виноградова

22 августа 2025 г.

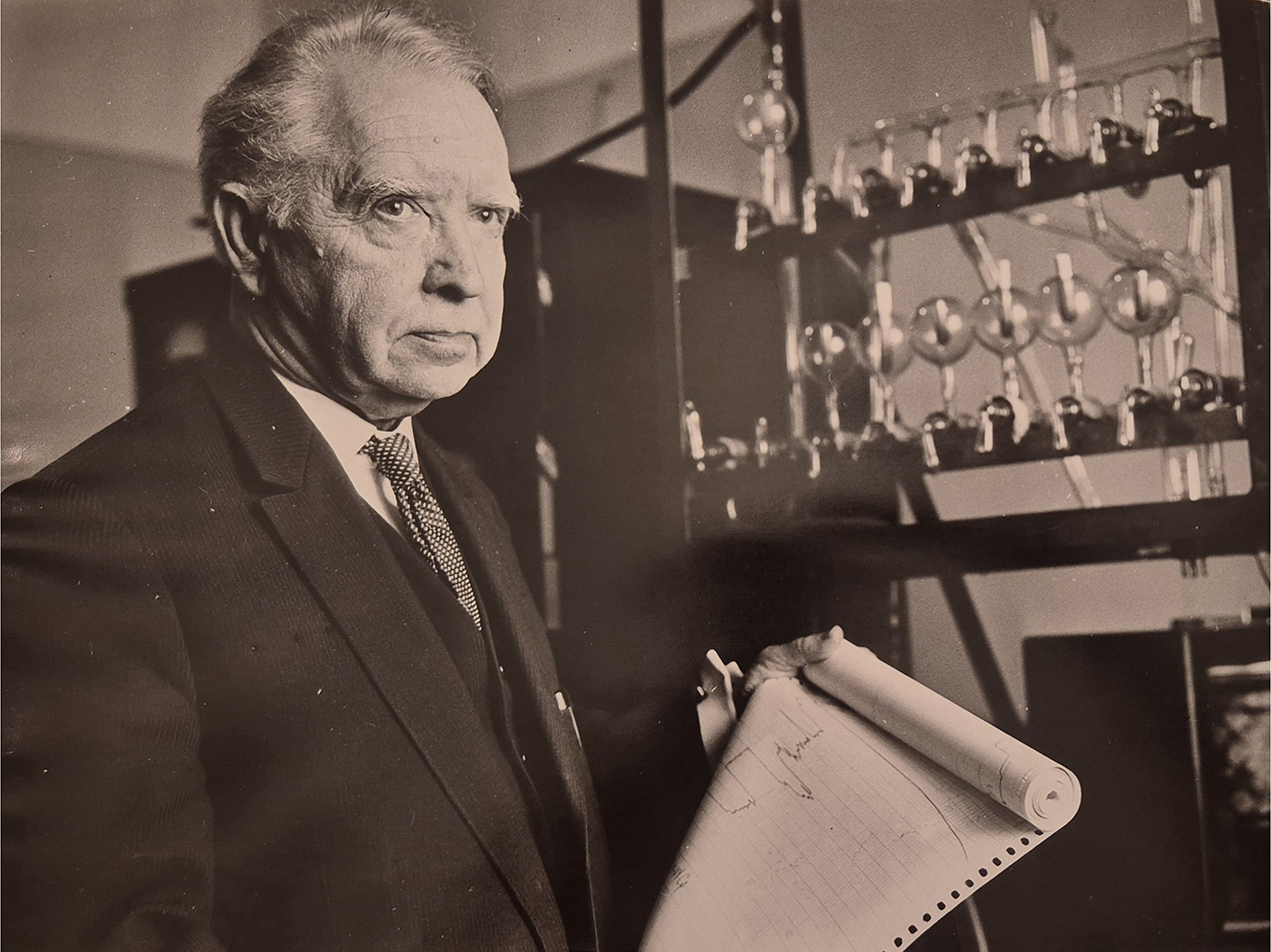

Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН предложил ряд инициатив, направленных на сохранение памяти об академике А. П. Виноградове, основателе и первом директоре института, академике-секретаре ОНЗ АН СССР (1963–1967). 21 августа со дня рождения выдающегося ученого исполнилось 130 лет.

25 декабря 1975 года после ухода из жизни А. П. Виноградова было опубликовано постановление Президиума АН СССР об увековечивании памяти академика. В ГЕОХИ РАН был создан Мемориальный кабинет – музей академика А. П. Виноградова, который работает и сейчас. Сегодня ГЕОХИ РАН продолжает активно работать над увековечиванием памяти великого ученого. Направлено официальное обращения о присвоении его имени одной из улиц. Рассматривается вопрос об установке мемориальной доски, где жил выдающийся ученый. Запущен процесс выпуска памятной почтовой марки. Эта работа не только сохранит наследие Александра Павловича, но и вдохновит новое поколение.

Академик Александр Павлович Виноградов (1895–1975) – ведущий ученый Академии наук СССР, выдающийся естествоиспытатель и крупнейший организатор науки; основоположник современной геохимии глобальных процессов, изотопной геохимии, космохимии, один из основоположников биогеохимии; организатор геохимического образования в СССР и отечественной геохимической школы. Один из руководителей Советского атомного проекта и Советской космохимической программы. Ближайший ученик, соратник и преемник академика В. И. Вернадского. Вице‑президент АН СССР (1967–1975). Директор Лаборатории геохимических проблем имени В. И. Вернадского АН СССР (1945–1947 годы). Директор ГЕОХИ АН СССР (1947–1975), зав. кафедрой геохимии геологического факультета МГУ (1952–1975). Активный участник Международного Пагуошского движения ученых за разоружение и международную безопасность (1958–1974).

Родился в Санкт‑Петербурге в 1895 году, окончил в 1924 году Военно‑медицинскую академию и Ленинградский университет. С 1926 года работал у В. И. Вернадского, занимаясь организацией Биогеохимической лаборатории АН СССР.

Основные труды посвящены биогеохимии, биосфере, фотосинтезу, общим вопросам геохимии, геохимии земной коры и верхней мантии Земли, геохимии изотопов, абсолютному геологическому возрасту, океанологии, метеоритике, ядерной химии, аналитической химии, космохимии и истории науки.

А. П. Виноградов разработал биогеохимическое направление в естествознании. Изучил изменения химического состава организмов в связи с их эволюцией, особенно содержание в организмах редких и рассеянных веществ; ввел в науку понятие «биогеохимические провинции» и описал связанные с ними биогеохимические эндемии растений и животных; развил биогеохимические методы поисков рудных месторождений; рассмотрел возникновение биосферы и проблемы охраны окружающей среды; в частности, загрязнение радиоактивными продуктами земной поверхности и характер миграции радиоактивных продуктов в почвенно‑растительным покрове различных географических зон.

В области геохимии проводил идею создания физико‑химической теории геологических процессов. Изучал геохимию отдельных элементов, редкие элементы в почвах; установил особенности химического состава осадочных пород Восточно-Европейской платформы; изучил эволюцию химического состава осадков; дал таблицы кларков пород Земли, метеоритов, Солнца; предложил гипотезу образования оболочек планет на основе зонного плавления силикатной фазы и разработал представления о химической эволюции Земли; изучал радиогенные и не радиогенные изотопы в горных породах и минералах и установил увеличение дисперсии изотопных соотношений кислорода от ультраосновных пород к кислым.

А. П. Виноградов создал новое направление в науке – геохимию изотопов. Установил, что у растений в процессе фотосинтеза освобождается кислород не углекислоты, а воды. Показал, что природные гидроокиси железа, марганца и других элементов приобретают кислород не в результате окисления кислородом воздуха, а в результате гидролиза воды; доказал, что изотоп кислорода О18 является индикатором геохимических процессов.

Проводил совместно с сотрудниками работы по палеотермометрии; исследования изотопных отношений серы в породах позволили показать ряд процессов на Земле, приводящих к фракционированию серы; сделал определения абсолютного возраста Земли и отдельных районов.

Внес вклад в изучение геохимии океанов. Он первым из геохимиков с мировым именем сумел оценить исключительную важность и перспективность для магистрального развития наук о Земле исследований пород океанического фундамента рифтовых зон Мирового океана как основу научного подхода в изучении океанической литосферы и мантии Земли

В области аналитической химии ученый разработал многочисленные методы определения очень малых количеств (следов) большинства химических элементов – стабильных и нестойких, а также ряд физико-химических методов их анализа (полярография, спектрометрия, радиометрия, масспектрометрия, рентгеноспектрометрия, люминесценция и другие), что позволило решить задачу «чистоты» многих современных материалов и тем самым способствовало техническому прогрессу. Как ведущий специалист СССР в области аналитической химии был привлечен для работ по созданию атомного оружия и атомной промышленности в Советском Союзе. Возглавил работы по аналитическому обеспечению производства делящихся материалов высокой степени чистоты.

А. П. Виноградов – основоположник космохимических исследований в СССР.

Изучал состав метеоритов, разработал проблему космохимии планет по данным, полученным с помощью межпланетных космических станций, установил наличие базальтических пород на поверхности Луны и определил состав атмосферы Венеры; руководил работами по исследованию образцов лунного грунта, доставленных аппаратами «Луна-16» с поверхности Моря Изобилия и «Луна-20» из материкового района Луны.

В области истории науки написал биографические статьи о В. И. Вернадском (1945, 1946), А. Б. Ферсмане (1946, 1965), М. Склодовской-Кюри (1968), И. М. Губкине (1971), М. В. Келдыше (1971), А. П. Карпинском (1972) и другие; опубликовал ряд работ по науковедению: «Современное состояние геохимии и пути ее развития» (1954), «Науки о Земле» (1967), «Геохимия», «Биосфера» (1967), «Полвека геохимии» (1967), «Геология настоящего и будущего» (1967), «Направления исследований в науках о Земле» (1970), «Роль наук о Земле в тектоническом процессе» (1971) и другие.

Комплексный подход А. П. Виноградова к организации науки обеспечил бурное развитие геохимии в XX столетии. Им были созданы два крупнейших геохимических центра: ГЕОХИ АН СССР (РАН) – 1947 год и Институт геохимии СО АН СССР (РАН) – 1957 год; первая в СССР кафедра геохимии на геологическом факультете МГУ; журнал «Геохимия» – 1955 год и «Журнал аналитической химии» – 1946 год. В ГЕОХИ А. П. Виноградовым была организована первая в стране лаборатория геохимии изотопов. Создал и возглавлял Секцию наук о Земле АН СССР (1968–1975).

А. П. Виноградов – дважды Герой Социалистического труда (1949, 1975), кавалер шести орденов Ленина (1949, 1953, 1954, 1965, 1970,1975), удостоен премии имени В. И. Ленина (1934), лауреат трех государственных премий СССР I степени (1949, 1951 – дважды) и Ленинской премии (1962), награжден золотой медалью имени В. И. Вернадского (1965), золотой медалью имени М. В. Ломоносова (1973).

Иностранный член 14 зарубежных академий наук и научных обществ. Возглавлял ряд крупнейших международных и отечественных научных советов и комиссий.

Источник: ГЕОХИ РАН.

Метки: ГЕОХИ РАН