Предложен новый подход выделения зон возможных очагов землетрясений

18 сентября 2025 г.

Сотрудники Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН совместно с российскими и зарубежными коллегами предложили формализованную методику выделения зон возникновения очагов землетрясений на основе общедоступных данных. Статья опубликована в журнале Natural Hazards.

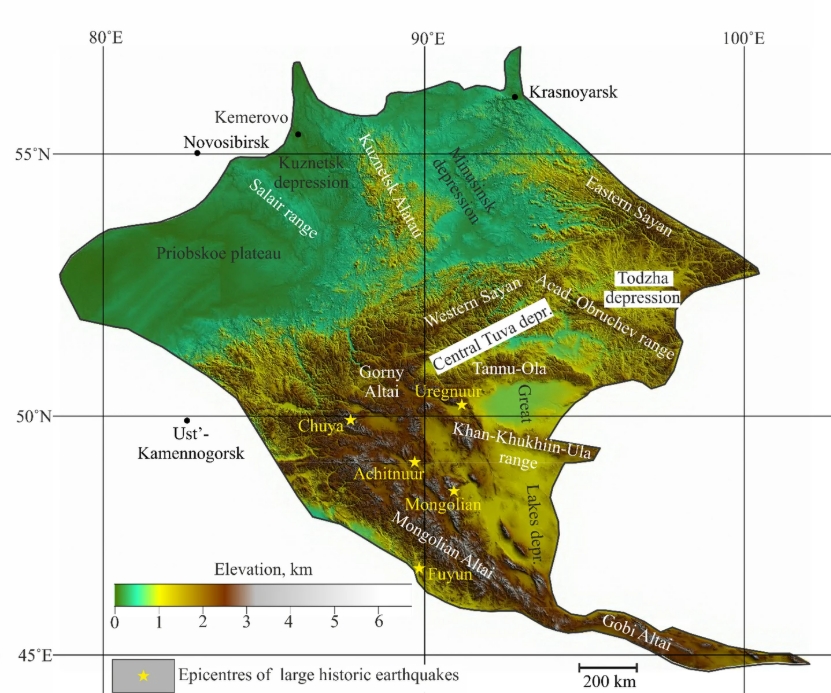

Вероятностный анализ сейсмической опасности – один из инструментов, который позволяет ученым выявить, в какой части сейсмоактивного региона возможны сильные сейсмические события и какие меры необходимо предпринять для минимизации катастрофических последствий. В основе вероятностного анализа лежит построение модели зон возникновения очагов землетрясений. Авторы статьи предложили формализованную методику выделения таких зон на основе общедоступных данных: рельеф, активные разрывные нарушения, сейсмические каталоги.

С помощью методов математической статистики исследователи проанализировали морфометрические характеристики рельефа, напряженно-деформированное состояние среды на основе механизмов очагов землетрясений и данных стационарных станций глобальной навигационной спутниковой системы Алтае-Саянской складчатой области. С помощью инструментов нечеткой логики они рассчитали индекс неотектонической активности (F) территории на основе наиболее показательных морфометрических характеристик рельефа.

Авторы показали высокую степень взаимосвязи между этим индексом и инструментальной сейсмичностью на количественном уровне, особенно для событий с Mw≥5,5. Так, в области, где F≥0,4, занимающей 54% площади, расположено 84% эпицентра всех землетрясений и 88% эпицентров землетрясений с Mw≥5,5, а для области, где F≥0,6, занимающей 29% площади, соответствующие значения составляют 55 и 61%. Области пониженных значений горизонтальных напряжений занимают половину площади Алтае-Саянской области, а в их пределах локализовано 72% эпицентра всех землетрясений и 83% эпицентра землетрясений с Мw≥5,5.

В работе выделены 13 зон возникновения очагов землетрясений на основе оригинального методического подхода и дана оценка максимальных магнитуд в их пределах.

Исследование проведено с участием сотрудников Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, Института геоэкологии им. Е. М. Сергеева РАН (Москва), Института автоматики и процессов управления ДВО РАН (Владивосток), Тель-Авивского университета (Израиль) и Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (Баку).

Источник: РАН / ИФЗ РАН.

Метки: ИФЗ РАН, сейсмология и землетрясения, ИГЭ РАН, ИНГГ СО РАН