Обитаемый океан может находиться на ледяном спутнике Сатурна

11 ноября 2025 г.

Исследование данных миссии NASA «Кассини» показало, что спутник Сатурна Энцелад теряет тепло на обоих полюсах. Это создает условия, при которых потенциально возможно развитие жизни. Результаты опубликованы в журнале Science Advances.

Работу провели ученые из Оксфордского университета, Юго-Западного исследовательского института (США) и Планетологического института в Тусоне (США). Они представили первые доказательства существования значительного теплового потока на северном полюсе Энцелада. Оказалось, что спутник Сатурна излучает гораздо больше тепла, чем считалось прежде.

Энцелад – это очень активный мир с глобальным соленым подповерхностным океаном. Из-за наличия жидкой воды, тепла и таких веществ, как фосфор и сложные углеводороды, этот океан считается одним из лучших мест в Солнечной системе для развития внеземной жизни.

«Энцелад является ключевым объектом поисков жизни за пределами Земли, и понимание долгосрочной доступности его энергии является ключевым для определения, может ли он поддерживать жизнь», – говорит ведущий автор исследования доктор Джорджина Майлз из Юго-Западного исследовательского института и Оксфордского университета.

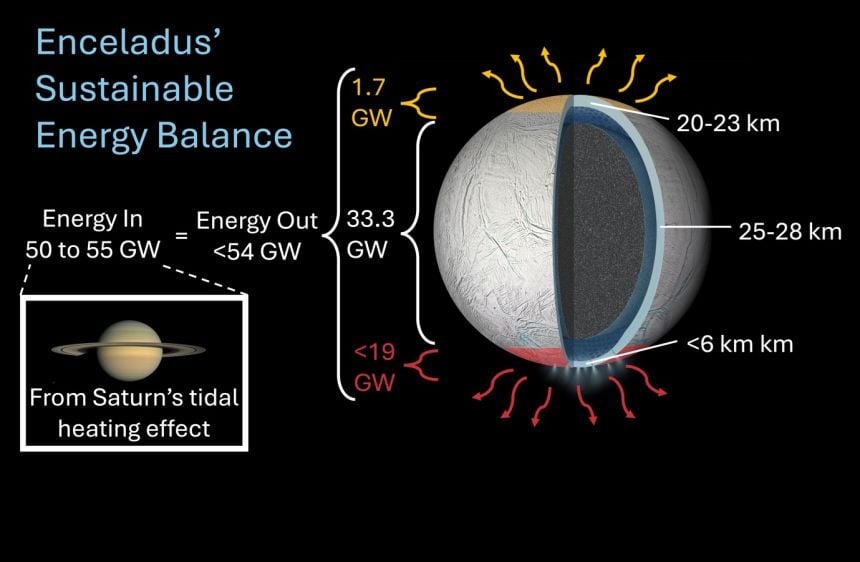

Океан Энцелада может поддерживать жизнь только при наличии стабильной среды, когда потеря и получение энергии сбалансированы. Этот баланс поддерживается благодаря приливному нагреванию: гравитация Сатурна растягивает и сжимает спутник по мере его вращения, создавая внутри тепло. Если энергии будет недостаточно, активность на поверхности спутника замедлится или прекратится, и океан может замерзнуть. Избыток же энергии может привести к усилению активности океана и изменению его среды.

До сих пор прямые измерения теплопотерь Энцелада проводились только на южном полюсе; северный не считался геологически активным.

Исследователи воспользовались данными космического аппарата «Кассини» и сравнили наблюдения северного полярного региона зимой 2005 года и летом 2015 года. Они измерили энергию, которую теряет «теплый» (0 °C) подповерхностный океан, когда тепло проходит сквозь ледяной панцирь к холодной поверхности спутника (–223 °C).

Ученые смоделировали температуры поверхности во время полярной ночи и сопоставили их с данными, полученными с помощью составного инфракрасного спектрометра CIRS «Кассини». Обнаружилось, что поверхность на северном полюсе была примерно на 7 градусов Кельвина теплее, чем прогнозировалось. Тепловой поток составил 46 ± 4 милливатт на квадратный метр – примерно две трети тепла, которое теряет Земля сквозь континентальную кору.

Если учесть оценки тепла, которое выделяет южный полюс спутника, общая теплопотеря возрастает до 54 ГВт. Эта цифра согласуется с прогнозируемым поступлением энергии (от 50 до 55 ГВт) в результате приливного нагревания. Существование баланса между выделением и потерей тепла свидетельствует о том, что океан Энцелада может оставаться жидким в течение периодов времени геологических масштабов, обеспечивая стабильную среду.

«Понимание того, сколько тепла глобально теряет Энцелад, имеет решающее значение для знания о том, может ли он поддерживать жизнь. Интересно, что этот новый результат подтверждает долгосрочную стабильность Энцелада – важнейший компонент для развития жизни», – сообщает соавтор исследования доктор Карли Хоуэтт из Оксфордского университета и Планетологического института.

По словам исследователей, следующим ключевым шагом станет выяснение, существовал ли океан Энцелада достаточно долго для развития жизни. На данный момент его возраст остается неопределенным.

Исследование также продемонстрировало, что данные о тепле могут быть использованы для оценки толщины ледяного покрова. Это важно для будущих миссий по исследованию океана Энцелада. Полученные сведения говорят о том, что глубина льда на северном полюсе составляет 20–23 км, в среднем же на спутнике – 25–28 км. Это немного больше предыдущих оценок.

Источник: Оксфордский университет.

Читайте также:

- Органическое вещество в структуре Титана: модели внутреннего строения

- Изучены характеристики Гипериона – спутника Сатурна

Метки: космос, зарубежные исследования