Впервые в метеорите обнаружен минерал аммония

1 ноября 2025 г.

Сотрудники Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН совместно с коллегами из Санкт-Петербургского государственного университета был изучен никеливый буссенготит в метеорите (примитивном углистом хондрите) и впервые установлен аммонийный минерал в метеоритном веществе. Результаты опубликованы в журнале American Mineralogist.

Результаты показали, что этот минерал отличается по химическому составу от ранее предполагаемых летучих органических соединений или аммиачных филлосиликатов. Он представляет собой водный сульфат металла и аммония, относящийся к группе пикромерита – семейству так называемых солей Туттона.

Загадка формирования аммонийных минералов в Солнечной системе не имеет убедительного решения из-за отсутствия данных о реальных минералах, служащих переносчиками аммония в космосе. В настоящей работе сообщается об открытии первого аммонийного минерала в метеоритном веществе и показана его связь с составом и спектральными характеристиками, приписываемыми гипотетическим аммонийным фазам в кометных и астероидных телах.

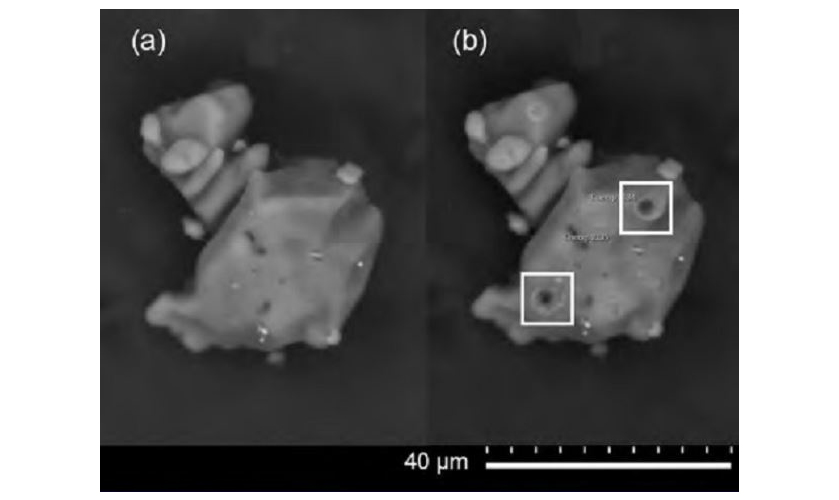

Объектом изучения был никеливый буссенготит, (NH4)2(Mg,Ni)(SO4)2·6H2O, который был впервые обнаружен в Orgueil (CI), примитивном углистом хондрите, по составу похожем на составы астероидов C-типа (162173) Рюгу и (101955) Бенну. Минерал был изучен с помощью методов микрозондового и монокристального рентгено-структурного анализа, а также инфракрасной спектроскопии. Имеющиеся спектроскопические, химические и минералогические данные свидетельствуют о том, что природные сульфаты, относящиеся к серии буссинготит-никельбуссинготит, могут быть переносчиками переносчиков аммиака в условиях кометных ядер и астероидов усглистого типа (С). Проблемы возможного техногенного загрязнения образцов астроматериалов и трудности микрозондового определения аммония обсуждаются в связи с недавно опубликованными сообщениями об обнаружении лунных и астероидных аммоний-содержащих минералов.

Открытие первого аммонийного минерала в метеоритном веществе может потребовать полной переоценки аналитических методов, применяемых к внеземным объектам. Минералы такого типа редки в метеоритном, кометном или астероидном веществе. Они, как правило, водорастворимы и могут иметь очень низкие температуры термического разложения. Редкость и присущая аммонийным минералам нестабильность в условиях фокусированного электронно-ионного пучка в вакууме могут приводить к пропуску этих важных фаз в ходе традиционных аналитических процедур.

Нельзя исключать и возможность техногенного загрязнения, особенно в образцах, доставленных космическими аппаратами. Новые подходы, такие как исследования монокристаллов, реализованные в этой работе, могут способствовать преодолению существующих проблем в изучении внеземного вещества.

Источник: ГЕОХИ РАН.