«Михнево»: обсерватория, которая смотрит вглубь Земли

20 ноября 2025 г.

Геомагнитная обсерватория «Михнево» была создана в 2023 году усилиями Геофизического центра РАН совместно с Институтом динамики геосфер им. академика М. А. Садовского РАН и открыта в 2023 году. О том, какие исследования проводит обсерватория, что было достигнуто с момента создания и что планируется в дальнейшем, рассказал заведующий сектором геофизического мониторинга ГЦ РАН к.т.н. Д. В. Кудин.

– Дмитрий Владимирович, что и как изучается в «Михнево»?

– Обсерватория «Михнево» была в первую очередь развернута для высокоточных наблюдений за главным магнитным полем, то есть за процессами, которые происходят во внешнем жидком ядре Земли. Уровень точности оборудования является достаточным для наблюдения за весьма слабыми изменениями сигнала магнитного поля, генерируемого токами в ядре Земли.

Конечно же, любая магнитная обсерватория является важным источником информации не только о процессах, происходящих внутри Земли, но и о процессах, происходящих снаружи: о том, в каком состоянии сейчас находится магнитосфера – оболочка, защищающая Землю от воздействия космических лучей и солнечной плазмы. Магнитосфера является динамической системой, и множество ее слоев и токовых сигналов генерирует сигналы в магнитном поле. Поэтому вторая задача обсерватории «Михнево» – это получение информации о состоянии ионосферы и в первую очередь магнитосферы, а именно, о пульсациях, которые происходят во время и после магнитных бурь.

– Как исследования в «Михнево» служат фундаментальной науке и какую пользу приносят в практическом плане?

Если говорить о научном применении, то без знаний о магнитосфере мы не можем строить теории и развивать математические и геофизические модели состояния околоземного пространства: это и атмосферные модели, и модели магнитосферы, и информация о солнечно-земных связях. Все это требует высокоточных наземных магнитных наблюдений.

Кроме того, данные магнитных обсерваторий служат абсолютным стандартом качества при моделировании магнитного поля, которое сейчас в большей степени выполняется с помощью спутниковых данных. Привязка таких моделей к фактическим измеряемым значениям поля на поверхности Земли осуществляется с помощью магнитных обсерваторий.

«Михнево» является единственной геомагнитной обсерваторией на весь большой регион центральной части Восточно-Европейской равнины. Ближайшие – «Санкт-Петербург» и «Климовская» – удалены от нее на север более чем на 600 километров. «Михнево» расположена в средних широтах, и это дает нам возможность оценивать распространение процессов, связанных с солнечно-земными связями, на юг относительно авроральной области. Один из этих процессов, наблюдаемых во время магнитных бурь, – это полярные сияния, которые сейчас в ходе усиления активности в 25-м солнечном цикле мы наблюдали даже в Москве. Такие процессы еще недостаточно хорошо изучены. Измерения в «Михнево» позволяют отследить влияние процессов, происходящих во время возмущения магнитосферы, уточнить представления о механизмах в основе этих процессов и улучшить наше понимание явлений космической погоды.

В практическом плане благодаря обсерватории мы можем узнать о негативных факторах влияния космической погоды на технологические системы – например, системы энергопитания страны. Кроме того, обсерваторские наблюдения позволяют развивать область навигации по естественным геофизическим полям, таким как магнитные и гравитационные. «Михнево» – важный пункт наблюдений, позволяющий уточнять и улучшать наши новые алгоритмы навигации по инерциальным системам.

– Как проходят измерения?

– Обсерватория – это довольно сложное научное сооружение, которое включает несколько измерительных павильонов. Точность измерения достигается, во-первых, за счет исключения всех магнитных материалов – источников изменения поля, имеющих антропогенное происхождение. «Михнево» располагается в достаточно чистой в электромагнитном отношении зоне.

Во-вторых, измерения выполняются несколькими приборами одновременно. Они синхронизированы по времени и находятся в определенном согласии. Мы сравниваем сигналы нескольких приборов, работающих на разных физических принципах. В первую очередь, это векторный магнитометр, который измеряет компоненты магнитного поля. Второй прибор, вспомогательный, это скалярный магнитометр. Он измеряет изменение напряженности магнитного поля во времени. Для получения высокоточных абсолютных данных специалист несколько раз в неделю выполняет ручные наблюдения на немагнитном теодолите, который оборудован независимым датчиком магнитного поля.

В вариационном павильоне установлен датчик, который измеряет вариации компонент, чтобы мы могли понять, как со временем изменяются компоненты магнитного поля. Это изменение выполняется с исключительной точностью: даже гвоздь на расстоянии нескольких метров вызывает дрейфы и искажение сигнала. Поэтому мы по возможности исключаем человеческое вмешательство в работу прибора. И кроме того, он устанавливается таким образом, чтобы его расположение не нужно было менять в течение очень долгого времени.

Говоря об обсерватории, обычно в первую очередь представляют телескопы, направленные в небо. «Михнево» – это обсерватория, которая смотрит вглубь Земли, на процессы, которые мы с трудом можем себе даже вообразить. Наблюдение процессов, происходящих в жидком внешнем ядре планеты, позволяет понять эволюцию Земли. С помощью данных обсерватории мы изучаем изменения поля, которые происходят в течение веков.

Кроме того, анализ быстрых изменений поля в режиме реального времени дает информацию о событиях, которые происходят в ближайшем околоземном пространстве, являющихся следствием активизации солнечно-земных связей.

– О каких еще особенностях «Михнево» вы могли бы рассказать?

– Это уникальный проект, в рамках атмосферные исследования сочетаются с изучением поля приземного слоя атмосферы: электромагнитного и радиосигналов. Геомагнитная обсерватория «Михнево» была запущена на базе геофизической обсерватории «Михнево», которая уже использовалась как полигон для измерений. И что еще интересно, в «Михнево» расположен уникальный апертурный сейсмометр, позволяющий отслеживать сейсмические сигналы и их поступление с разных азимутов относительно точки расположения. Соответственно, мы имеем комплексную обсерваторию, позволяющую исследовать связи всей динамической системы атмосферы, магнитосферы и даже литосферы. Сейсмические сигналы, которые мы получаем на сейсмометрах и велосиметрах, – приборах, предназначенных для мониторинга сейсмических сигналов, – могут быть сопоставлены с откликами в электромагнитном поле. Достаточно давно известно, что во время сейсмических событий движение земной коры порождает электромагнитные сигналы. Одно из уникальных свойств этой обсерватории заключается в том, что она позволяет исследовать такие сигналы; этого достаточно сложно достигнуть.

– Какие изменения произошли в обсерватории за два года?

– Высокоточные приборы сильно зависят от колебания температуры. В связи с этим в России и на других территориях с суровым климатом на первый план выступает стабильное поддержание температуры измерительных павильонов. В «Михнево» была усовершенствована система термостабилизации, и теперь мы имеем стабильный температурный уровень: в течение нескольких месяцев колебания не превышают одного градуса Цельсия. Это позволяет нам выделять и наблюдать естественные сигналы изменения магнитного поля, не искаженные температурными вариациями.

– В июле этого года обсерватория была включена в список Международной ассоциации геомагнетизма и аэрономии (IAGA). Чем это важно?

– Это приносит обсерватории известность в мировом научном сообществе и свидетельствует о развитии сети геомагнитных наблюдений в средних широтах европейской части России. Появление обсерватории в списке открывает пути для обмена данными и их использования при исследованиях глобальных магнитных моделей и космической погоды. Сеть обсерватории и станций, существующая на данный момент в мире, недостаточна. Новые обсерватории и станции вносят вклад в глобальное исследование Земли.

– Началось ли уже международное взаимодействие?

– В сентябре проводилась Объединенная ассамблея международных сообществ Международной ассоциации геомагнетизма и аэрономии – IAGA – и Международной ассоциации сейсмологии и физики недр Земли – IASPEI. И там, на заседании по обсерваториям, в докладе руководителя рабочей группы было озвучено и подтверждено, что обсерватория запущена, в ней идут высокоточные измерения.

– Какие значимые результаты были достигнуты за эти годы?

Данные обсерватории Михнево были использованы при построении международной модели магнитного поля IGRF-14, выпущенной в 2024 году. Модель была построена усилиями 19 исследовательских групп из множества стран.

Обсерваторские измерения были использованы в исследованиях косейсмического эффекта. Результатом комплексного анализа магнитных и сейсмических данных, полученных в «Михнево» стали оценки величины индуцированных возмущений в магнитном поле, подтверждающие ранние теоретические предсказания.

Обсерватория является частью большой европейской сети геомагнитных наблюдений Геофизического центра РАН, включающей в себя три обсерватории и станцию на полярном круге. Использование данных этих обсерваторий в комплексе дало нам возможность во время глобальных геомагнитных событий наблюдать влияние космической погоды в средних широтах, движение аврорального овала, высыпания заряженных частиц и так далее.

– Какие планы на будущее?

– У нас есть планы по совместному анализу измерений и анализу данных высокочастотных датчиков вариаций магнитного поля, установленных в обсерватории. В частности, это касается сложных процессов, происходящих во время глобальных событий, таких как извержения вулканов и землетрясения. В ходе таких явлений в ионосфере и магнитосфере возникают колебания, которые могут быть зафиксированы на разных частотах. Для полного понимания картины нам нужны высокочастотные и низкочастотные данные. Обсерваторские данные в этом случае являются базовыми. В дополнение к ним выступают данные вспомогательных высокочастотных магнитометров, которые разместил и долгое время уже поддерживает Институт динамики геосфер. Комплексный анализ данных этих наблюдений позволит нам лучше понять процессы, происходящие в приземном слое атмосферы во время электромагнитных пертурбаций. Это важно как в прикладном, так и в фундаментальном смысле.

– Отразилось ли на наблюдениях мегаземлетрясение на Камчатке?

– Мы зафиксировали сигнал от камчатского землетрясения в данных обсерватории, однако пока не проводили подробный анализ величины косейсмического эффекта.

– Как в «Михнево» проходит взаимодействие Геофизического центра с институтами РАН?

С Институтом динамики геосфер мы проводим совместный анализ пульсаций по разным видам датчиков. Мы также выполняем экспериментальные замеры с отдельным велосиметром, который можно установить неподалеку от магнитных приборов для того, чтобы отделить сейсмические сигналы от сигналов электромагнитного косейсмического эффекта. И в этом плане незаменимым является опыт коллег из ИДГ в измерении сейсмических сигналов разного рода.

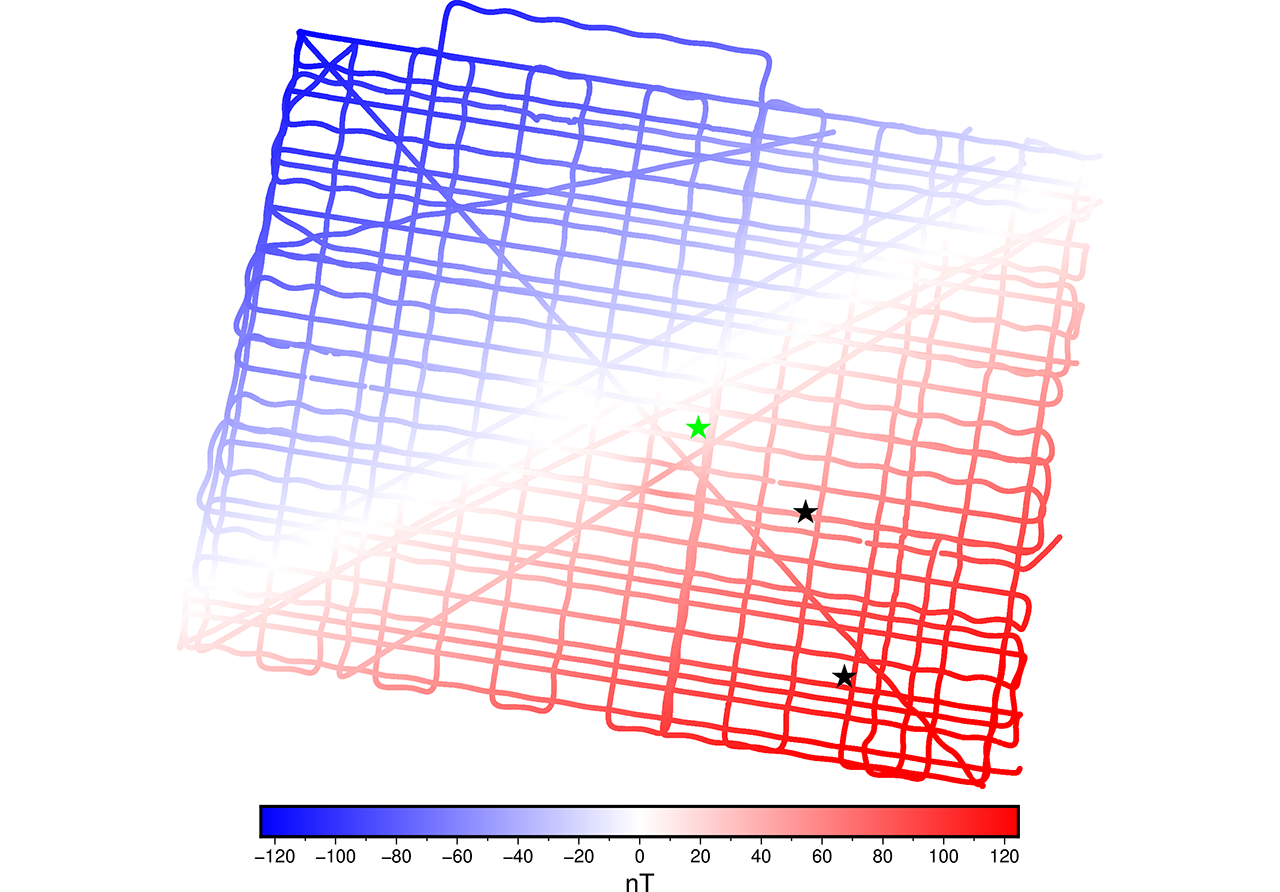

С нашим дружественным Институтом физики Земли мы совместно проводим измерения и анализ данных. Скажем, в качестве дополнительного исследовательского проекта была выполнена аэромагнитная съемка территории обсерватории. Это позволило уточнить параметры аномального поля, данные мы задействуем для уточнения характеристики обсерватории.

Мы открыты к сотрудничеству и с другими научно-исследовательскими институтами.

– Михнево построено на месте аномалии?

– Да. В течение долгого времени с момента запуска мы предполагали, что наблюдаем некую аномалию локального масштаба. Это предположение было вызвано тем, что все существующие магнитные модели дают серьезные расхождения по некоторым компонентам. При этом по анализу данных и по другим признакам мы видели, что это не может быть аномалией техногенного характера: большим металлическим объектом. Поэтому было предложено провести серию дополнительных наблюдений в окрестностях обсерватории, чтобы определить размеры этой аномалии. И вот серия таких экспедиций состоялась в сентябре этого года. Началась она рекогносцировкой, поиском места, затем были выполнены полевые абсолютные наблюдения на расстоянии порядка 4 километров от обсерватории, а затем измерения абсолютным скалярным магнитометром в нескольких точках между обсерваторией и полевой точкой наблюдения абсолютных значений. Это дало нам информацию о том, каким образом меняется аномальное поле. Анализируя характер изменения, мы отчетливо увидели, что это – некая региональная аномалия магнитного склонения, не описанная современными математическими моделями аномального поля. Благодаря «Михнево» мы сможем в дальнейшем обновить карты аномалий и уточнить модели.

– Не влияет ли аномалия на ценность данных?

– Нет, конечно. Аномалии присутствуют по всей Земле. Источник аномалий находится в литосфере и скорость его перемагничивания оценивается в геологических масштабах времени. То есть это сотни тысяч лет. В данных магнитной обсерватории наиболее важны наблюдения за вековым ходом поля, за это время магнитная аномалия не изменится. Поэтому это совершенно нормально, когда у нас есть некая локальная аномалия, вопрос лишь в точном учете её величины.

– Что для вас самое интересное в исследованиях в «Михнево»?

– Интересно смоделировать источники аномального магнитного поля в окрестности обсерватории и построить карту распределения намагниченных источников под землей, получить модель локального поля и верифицировать ее с помощью полевых наблюдений. Это очень интересная работа, потому что в некоторых отраслях промышленности, в частности в бурении, очень важно знать распределение поля, наличие источников аномалий под землей. Обсерватория, расположенная в зоне, где есть локальная аномалия, дает нам возможность осуществить интересный проект по построению подземной модели поля.

Интервью: Татьяна Кудрявцева.

Читайте также:

- В Подмосковье начала научную работу новая геомагнитная обсерватория

- Ученые РАН представили новые отечественные разработки, которые повысят эффективность добычи углеводородов

Метки: ГЦ РАН, магнитное поле Земли, геофизика