Ученые ГЕОХИ РАН рассказали об исследованиях и достижениях института

22 апреля 2025 г.

17 апреля 2025 года в Институте геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН состоялось совместное заседание Бюро ОНЗ РАН и Ученого совета ГЕОХИ РАН.

Заседание открыло приветственное слово академика-секретаря ОНЗ РАН академика РАН Н. С. Бортникова. За ним последовало вступительное слово вице-президента РАН академика РАН С. М. Алдошина. Он указал на то, что исследования и разработки ГЕОХИ РАН известны как в нашей стране, так за рубежом. Академик-секретарь Отделения химии и наук о материалах РАН академик РАН М. П. Егоров подчеркнул уникальность института, который находится под научно-методическим руководством сразу двух отделений. «Работы, которые вы ведете, крайне нужны и востребованы», – отметил он.

Научной сессии предшествовала минута молчания в память о д.б.н. В. В. Ермакове, который более 30 лет возглавлял лабораторию биогеохимии окружающей среды ГЕОХИ РАН. Состоялось также награждение медалью «За безупречный труд и отличие» Минобрнауки России члена-корреспондента РАН В. П. Колотова и посмертно – академика РАН М. Я. Марова.

Научную сессию открыл доклад директора ГЕОХИ РАН члена-корреспондента РАН Р. Х. Хамизова «ГЕОХИ РАН на современном этапе: состояние и перспективы исследований». Он рассказал о кадровом составе и лабораториях институтов. Общее число сотрудников – 466, из них 95 – молодые ученые, 269 – научные сотрудники, 8 являются членами РАН. Геохимическое направление обеспечивается деятельностью отдела геохимии, отдела планетарных исследований и космохимии, а также отдела биогеохимии и экологии. Работы по направлению аналитической химии проводит соответствующий отдел; самой крупной в его составе является лаборатория методов исследования и анализа веществ и материалов.

Р. Х. Хамизов привел примеры основных направлений и задач научной работы. «Прежде всего, это разработка теоретических основ геохимии, космохимии и аналитической химии», – рассказал он. Сотрудники института изучают геохимические процессы, определяющие поведение, распространение и историю химических элементов, их изотопов и соединений в земном и внеземном веществе. Одним из примеров стала аналитическая химия радиоактивных, редких и благородных элементов. Ученые разрабатывают методы радиоэкологического мониторинга, совершенствуют процесс утилизации радиоактивных отходов и этапы ядерного топливного цикла, создают новые формы радиофармацевтических препаратов. Ведется подготовка аппаратуры и экспериментов для исследования тел Солнечной системы, межпланетной среды и Земли, а также многие другие научно-исследовательские работы.

Р. Х. Хамизов указал на значительный вклад ГЕОХИ РАН в изучение мирового океана. В частности, академик АН СССР А. П. Виноградов способствовал активному участию института в экспедиции, в ходе которой были получены первые образцы субстрата океанической мантии.

Директор рассказал о наиболее важных результатах последних лет. Так, лаборатория геохимии и рудоносности щелочного магнетизма под руководством академика РАН Л. Н. Когарко разработала геохимическую модель развития крупнейшей в мире рудной ультраосновной щелочно-карбонатитовой магматической системы Полярной Сибири.

Благодаря лаборатории геохимии магматических и метаморфических пород под руководством д.г.-м.н. С. А. Силантьева было установлено, что на значительной площади Арктического бассейна наблюдаются признаки активизации молодого внутриплитного магматизма, способствующего транспорту к поверхности вещества метасоматизированной малоглубинной мантии. На основании геологических данных была выполнена 3D-модель центральной части Хараелахского интрузива.

В лаборатории геохимии мантии Земли профессор РАН А. Ф. Шацкий и его соавторы показали, что при 6 ГПа и 1100–1500 оС карбид кремния (SiC) быстро реагирует с минералами и породами мантии с образованием металлических фаз, высокомагнезиальных силикатов и хромита. Это означает, что муассонит не может находиться в равновесии с мантийными породами и расплавами. Исследование реакционного взаимодействия минералов верхней мантии с SiC при аналогичных условиях показало, что SiC в большинстве природных пород связан с антропогенным загрязнением.

Сотрудники лаборатории сравнительной планетологии внесли вклад в исследование изменений поверхности Луны при оползании материала на склонах ударных кратеров. Выяснилось, что темп склоновых процессов не превышает нескольких миллиметров за миллион лет.

Лаборатория радиохимии предложила использовать низкотемпературные фосфатные минералоподобные материалы для кондиционирования радиоактивных отходов.

Р. Х. Хамизов перешел к планам и перспективам исследований до 2028 года. Так, например, в лаборатории геохимии осадочных пород предполагается создать карты распределения CaCO3, SiO2, AI203, а также MnO и P2O5 в плейстоценовых отложениях Тихого океана, а в лаборатории геохимии и рудоносности щелочного магнетизма намерены изучить устойчивость минералов щелочных пород. Директор подробно остановился на важнейших задачах аналитического отдела, таких как развитие спектроскопических, масс-спектроскопических и хроматографических методов.

Докладчик рассказал о проектах, которые находятся на рассмотрении Совета РАН по космосу для дальнейшего включения в федеральную космическую программу. В их число входит «Одиссея-астероиды» – трехступенчатая программа исследования астероидов главного пояса, расположенного между орбитами Марса и Юпитера. Рассматривается возможность освоения Луны с помощью роботов в рамках миссий «Луна-29» и «Луна-30».

Научный руководитель института по направлению «Науки о Земле», заведующий лабораторией изотопной геохимии и геохронологии академик РАН Ю. А. Костицын выступил с докладом «Исследования вещества в ГЕОХИ РАН: задачи, объекты». Он начал сообщение с рассказа о представлениях академика В. И. Вернадского об эволюции материи и о том, как они соотносятся с организацией института, а затем перешел к ряду исследований.

Ю. А. Костицын рассказал об изучении ряда L-хондритов, обнаруженных на Земле, – свидетельств катастрофы материнского тела. Ученые оценили возраст катастрофического события и впервые получили прямое геохронологическое подтверждение причинно-следственной связи двух событий на двух разных крупных телах Солнечной системы.

Сотрудники ГЕОХИ РАН провели исследование процесса фракционирования силикат – металл в процессах хондрообразования и плавления протопланетного вещества, исследовали Довыренский интрузивный комплекс (Северное Прибайкалье). В частности, методами рентгеновской компьютерной томографии удалось изучить и показать внешний вид капель медно-никелевых сульфидов внутри силикатных образцов.

Ученые исследовали распределение Ni между оливином и щелочным расплавом и обнаружили обратную зависимость между DNI оливина и содержанием K2O и Na2О в расплаве.

Исследователи получили возраст плутонических пород разлома Вима (Центральная Атлантика) и выяснили природу их мантийных источников, измерили скорость спрединга и установили высокую степень химической и изотопной гетерогенности мантийного источника в пределах оси спрединга, варьирующую во времени.

Обобщение изотопных данных и вновь полученные данные по магматическим рудоносным породам Норильского региона позволили получить критерий рудоносности магматических тел.

Была исследована кинетика реакции карбонатов с Fe0 при 6,0–6,5 ГПа и 1000–1500 0С. В частности, выяснилось, что по меньшей мере от 1/2 до 2/3 объема карбонатов могут сохраняться при субдукции до границы 660 км.

Ученые установили структурное положение водорода в бриджманите, провели работу над методикой измерения его содержания и осуществили многие другие исследования.

Заведующая лабораторией геохимии и рудоносности щелочного магматизма академик РАН Л. Н. Когарко представила доклад «Геохимические модели суперкрупных месторождений стратегических металлов восточной части Балтийского щита».

«Среди магматических формаций щелочной магматизм отличается самым высоким рудным потенциалом в отношении высокотехнологичных стратегических металлов», – сказала Л. Н. Когарко. Россия занимает первое место по распространенности щелочных пород. Докладчик рассказала о создании базы данных по распространенности щелочных пород и их эволюции в процессе развития Земли.

В центре Кольской щелочной провинции располагаются два массива – Хибины и Ловозеро, с которыми связаны суперкрупные месторождения лопарита, эвдиалита и апатита.

Лопаритовые руды связаны с Ловозерским массивом. Лопарит содержит 35% суммы редких земель, около 3% ниобия, 40% титана. Ученые исследовали распределение редкоземельных металлов в вертикальном разрезе лопаритовой интрузии. Было показано, что легкие редкие земли значительно преобладают над тяжелыми. Был исследован состав и формы кристаллизации лопарита, изучено поле кристаллизации лопарита в щелочных расплавах и определено, сколько титана, редких земель и ниобия необходимо для кристаллизации. Исследователи сделали выводы о том, что необходимым условием формирования магматических редкометальных месторождений кумулятивного типа является ранняя котектическая насыщенность расплава в отношении рудного минерала.

Л. Н. Когарко рассказала об эвдиалитовых рудах, также связанных с Ловозерской интрузией. Хотя содержание редких земель в составе эвдиалита насчитывает максимум 2%, он содержит много циркония и гафния, а также ниобий. Спектр редких земель в этих рудах принципиально отличен от лопарита. Эвдиалит богат тяжелыми редкими землями. С учетом миллионов тонн эвдиалитовой руды месторождение представляет большую ценность. Академик рассказала и о месторождениях апатита, связанных с Хибинским массивом. В частности, выяснилось, что хибинский апатит отличается самыми высокими содержаниями стронция.

Главный научный сотрудник лаборатории термодинамики и математического моделирования природных процессов д.х.н. В. А. Дорофеева представила доклад «Основные итоги космохимических исследований в ГЕОХИ РАН» (в соавторстве с членом-корреспондентом РАН О. Л. Кусковым). Докладчик напомнила о том, что космохимия как самостоятельное направление науки появилась в СССР 60 лет назад в стенах ГЕОХИ РАН.

Она рассказала о лунной и метеоритной коллекциях института. Они включают образцы лунного грунта, полученные благодаря космическим аппаратам серии «Луна» (326 г), «Аполлон» (примерно 10 г) и «Чанъэ-5» (1,5 г). Число метеоритов составляет около 30000 образцов. В. А. Дорофеева познакомила слушателей с ключевыми результатами исследований хондритов и ахондритов. В частности, в хондритах были открыты 3 новых минерала: рубинит, кафеосит и Mg-дельталумит. Анализ микрометеоритов с ледника Новой Земли показал, что значительная их часть представляет собой тонкозернистые микрометеориты, близкие углистым CM, CO и CI хондритам.

В институте исследуется лунное вещество. В частности, впервые в образце лунного грунта был обнаружен фрагмент LL хондрита. Его возраст (примерно 4,55 млрд лет) соответствует самым ранним этапам развития Солнечной системы. В. А. Дорофеева представила результаты предварительного изучения образца реголита, доставленного «Чанъэ-5». Исследователи обнаружили обломок сферической частицы из микрокристаллов оксида железа. Частица имеет лунное происхождение и образовалась в необычных для Луны окислительных условиях, вероятно на позднемагматических стадиях извержения базальтов в Океане Бурь.

Сотрудники ГЕОХИ РАН активно участвуют в изучении Луны. В институте была составлена геологическая карта Южной полярной области Луны и трехмерная модель ее геологического строения. Были выявлены кратеры, морфология которых может указывать на присутствие водяного льда в породах мишени. Ученые выделили пять основных категорий прогнозных запасов изотопов гелия в лунном реголите и провели много других исследований.

Значительный вклад специалисты ГЕОХИ РАН внесли в изучение Венеры. Составлена глобальная геологическая карта, анализ которой позволил выделить основные этапы различимой геологической эволюции планеты.

При исследованиях Марса посредством спектрометра CRISM были выявлены места скопления глин в районе долины Ниргал и установлена геологическая позиция глинистых минералов. Связь с глин с древними отложениями согласуется с гипотезой о «теплом и влажном» древнем Марсе. Специалисты института участвуют в исследованиях Титана и Гипериона.

В ГЕОХИ РАН разрабатывают приборы для космических исследований. Так, детектор космической пыли «Метеор-Л» предназначен для изучения распределения пылевых природных и техногенных поясов вокруг Земли на трассе Земля – Луна и пылевых облаков вокруг Луны, а также для оценки метеорной опасности. Химический состав пород Венеры был впервые определен с помощью рентгено-флуоресцентного спектрометра, разработанного в ГЕОХИ РАН. Рентгеновский дифракционный и флуоресцентный спектрометр предоставит данные о химическом и минеральном составах пород Венеры, геохимических условиях выветривания пород на поверхности и геохимической эволюции исследуемой зоны.

Заведующая отделом биогеохимии и экологии член-корреспондент РАН Т. И. Моисеенко в начале доклада «Отдел биохимии и экологии: научные направления, их взаимосвязанность и основные достижения» привела слова академика В. И. Вернадского, считавшего биогеохимию одним из главных направлений современной науки.

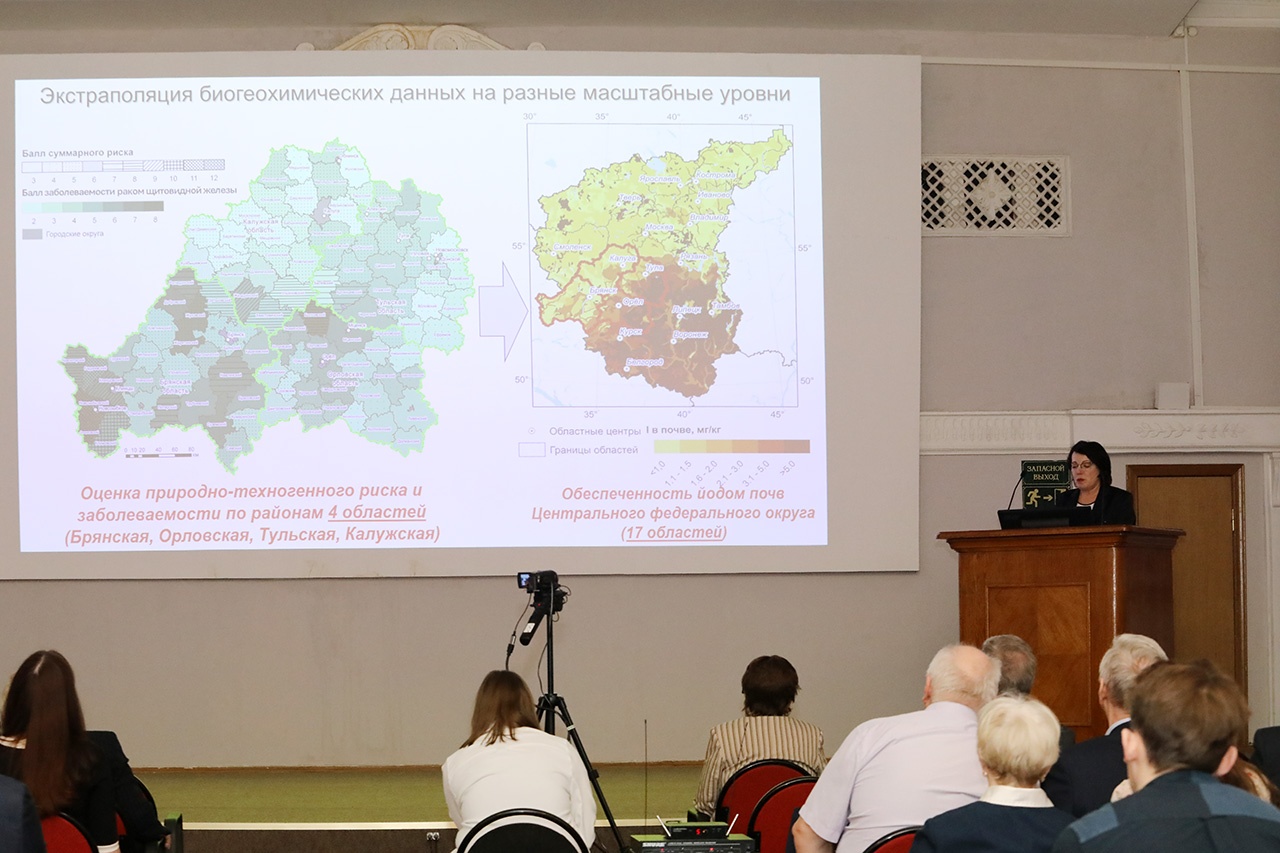

В докладе подробно освещены исследования лабораторий отдела биогеохимии и экологии, сфокусированных на изучении воздействия различных химических элементов, в том числе радионуклидов и тяжелых металлов, на живые организмы и природную среду. Одним из значимых результатов лаборатории биохимии и окружающей среды стало создание карт эколого-биохимического районирования территории нашей страны. В частности, удалось установить, что дефицит йода может вызывать усиленное поглощение организмом радиоактивного йода, что в свою очередь приводит к росту случаев рака щитовидной железы.

Т. И. Моисеенко отметила важные исследования распространения радионуклидов в морской среде и миграции радиоактивных элементов в подземных водах, в том числе в Арктической зоне. Проводился мониторинг радиоактивного следа крупных промышленных производств, в частности, на примере предприятий Кольского полуострова («Норильский никель»). По мнению автора доклада, необходимо изучить механизм проникновения радионуклидов в окружающую среду и разработать способы снижения радиоактивного воздействия на человека.

В докладе упомянуты труды лаборатории эволюционной биохимии, направленные на изучение механизмов защиты организмов от загрязнения окружающей среды. Т. И. Моисеенко обратила внимание собрания на преемственность исследований, продолжающих труд основоположника и первого директора ГЕОХИ академика А. П. Виноградова, обосновавшего роль биохимических провинций в эволюционном преобразовании.

О значимости работ А. П. Виноградова в области аналитической химии говорил научный руководитель института по направлению «Аналитическая химия», заведующий лабораторией радиоаналитических и электрохимических методов член-корреспондент РАН В. П. Колотов в докладе «Развитие методов химического анализа для решения научных задач ГЕОХИ РАН и технологического прогресса». Он определил основную цель работы аналитического отдела ГЕОХИ и шести его лабораторий, а именно развитие и совершенствование аналитических методов исследования веществ и материалов, в том числе радиоаналитических, рентгеноспектральных, спектроскопических, электрохимических, а также анализ веществ и материалов разного происхождения с использованием методов рентгеноспектрального и микрорентгеноспектрального анализа, индуктивно-связанной плазмы с атомной эмиссией и масс-спектроскопией.

Докладчик осветил ряд примеров научных разработок сотрудников ГЕОХИ РАН. Лаборатория инструментальных методов и органических реагентов ведет работу по определению содержания лекарств, пестицидов и редкоземельных металлов в различных средах, в водных источниках и пищевых продуктах. Например, была разработана методика поиска пестицидов во фруктовых соках. Определены способы выделения элементов золота, платины, палладия и других благородных и редкоземельных металлов, что должно существенно облегчить поисковые исследования и поможет устранять последствия загрязнения окружающей среды. В частности, были изучено влияние на экологию Кольского полуострова предприятий компании «Норильский никель».

В докладе приведен пример успешного практического применения результатов работы сотрудников института, имеющего большое значение для развития топливного сектора экономики. На основе разработок по совершенствованию методики улучшения качества нефти была создана и успешно введена в эксплуатацию установка на заводе в Альметьевске (Республика Татарстан).

В. П. Колотов подчеркнул, что химический анализ требует новых методов изучения природных объектов и моделирования природных процессов. Этой цели служат разработанные в ГЕОХИ новые высокотехнологичные приборы, например, портативные спектрометры для анализа растворов и интеллектуальные хромографы.

Заместитель директора ГЕОХИ РАН по научной работе, заведующий лабораторией радиохимии д.х.н. С. Е. Винокуров выступил с докладом «Радиохимия в решении задач обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами и обеспечения радиоэкологической безопасности окружающей среды и для целей ядерной медицины» (в соавторстве с академиком РАН Б. Ф. Мясоедовым). Он напомнил аудитории собрания, что понятие «радиоактивность» было введено в конце XIX века Марией Кюри. Это открытие определило все дальнейшее развитие общества: были созданы ядерное оружие, ядерная энергетика и ядерная медицина. С. Е. Винокуров привел часто цитируемые слова В. И. Вернадского: «Сумеет ли человек воспользоваться этой силой, направить ее на добро, а не на самоуничтожение?».

Докладчик рассказал об истории исследований в этой области. Сотрудники ГЕОХИ занимались изучением ядерных технологий в сороковые годы прошлого века в рамках советского атомного проекта. В семидесятые годы Б. Ф. Мясоедов занимался изучением свойств радионуклидов, химии урана и плутония. Тогда же была создана серия монографий и разработана система методов радиохимических исследований.

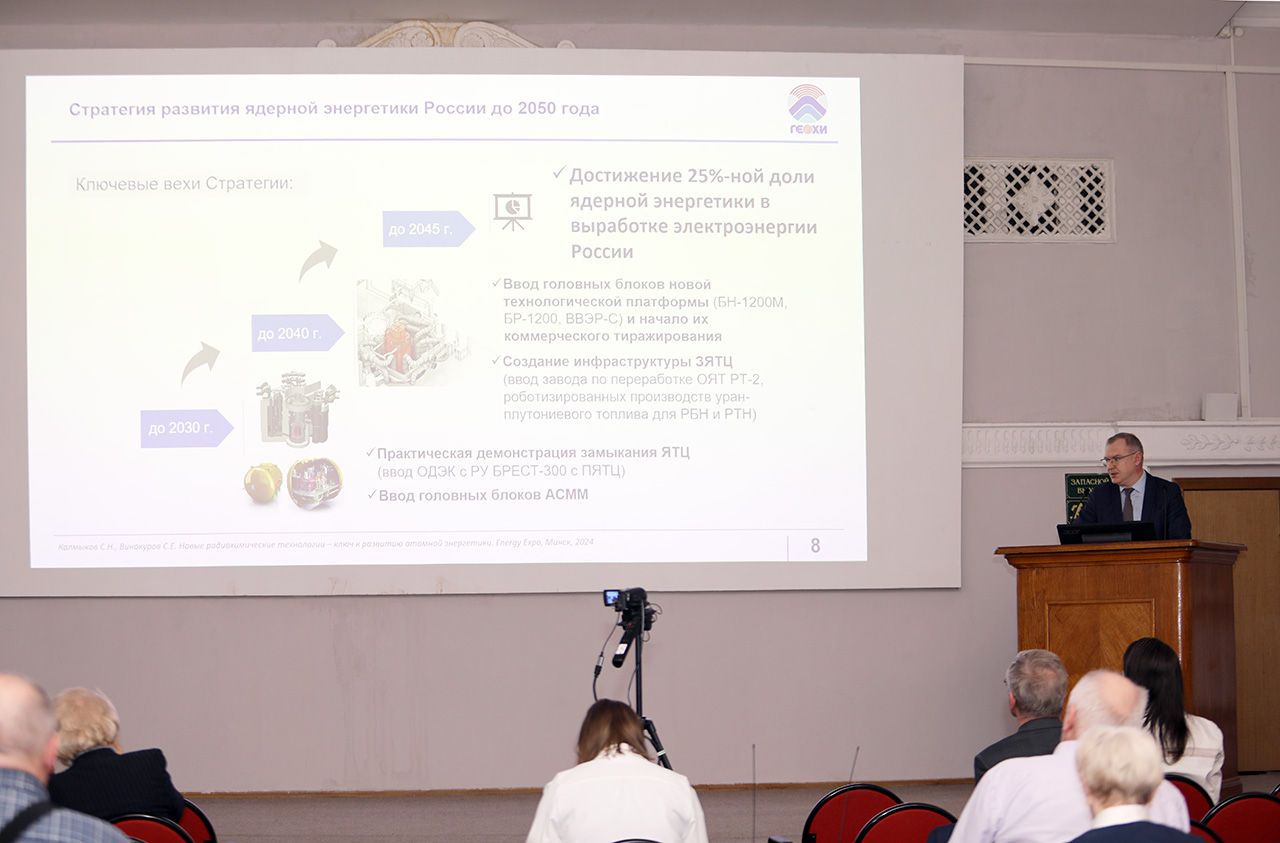

Перейдя к современности, автор доклада отметил эффективность и низкую углеродность атомной энергетики. По его словам, МАГАТЭ поставила цель добиться к 2050 году удвоения выработки энергии с помощью атомных станций. Согласно принятой нашим правительством стратегии развития, к этому году доля атомной энергетики в выработке всей электроэнергии должна составить 25%. Это потребует введение в эксплуатацию атомных станций малой мощности, создание реакторов нового типа и обновления инфраструктуры. Сдерживающим фактором здесь является проблема утилизации отходов ядерной энергетики. Для решения этой проблемы в ГЕОХИ разрабатываются инновационные технологии по трем ключевым направлениям: переработке топлива, технологии временного хранения отходов и технологии замкнутого цикла. В результате в 40 раз может сократиться количество хранилищ отходов всех типов. Разрабатываются новые материалы для обращения с радионуклидами.

Докладчик подчеркнул, что в стране накоплен огромный опыт обращения с радиоактивными отходами, не имеющий аналогов в мире. Ученые разрабатывают технологии, позволяющие минимизировать объемы отходов и уровень расходов электроэнергии, сделать производство безопасным для персонала объектов ядерной энергетики.

В докладе отмечено еще одно важное направление работы в области ядерной медицины: разработка радиофармацевтических препаратов лекарственных средств с содержанием радиоизотопов, которые могут использоваться в лечении различных заболеваний. Например, можно создать препарат, позволяющий транспортировать лекарство непосредственно в клетки раковой опухоли, не нанося тем самым вред организму пациента. Ученые пришли к выводу, что наиболее перспективными носителями таких препаратов могут быть наноалмазы.

Член-корреспондент РАН Р. Х. Хамизов представил доклад «Основные результаты лаборатории сорбционных методов ГЕОХИ РАН в области разделения веществ для аналитической химии и химической технологии». Докладчик отметил, что в своей деятельности ученые лаборатории стремятся использовать экологически чистые и ресурсосберегающие технологии и сохранять максимально низкие значения потребляемой энергии.

В докладе приведены результаты сотрудников лаборатории: методика очистки сточных вод, удаления бора и других элементов из опресненной морской воды, разработка технологии извлечения калия из разных сред. Эта методика делает возможным для любой страны производство калийных удобрений из морской воды. Созданные в ГЕОХИ установки уже успешно работают.

В условиях роста мирового спроса на литий особую актуальность имеет разработанная лабораторией инновационная технология получения лития по замкнутому циклу. В этом году должны состояться пилотные испытания. Планируется применить этот метод для извлечения лития на Тарумовском месторождении в Дагестане. Если испытания пройдут успешно, то технология будет внедрена на крупнейшем в России Колмозерском месторождении лития на Кольском полуострове.

Главный научный сотрудник лаборатории геохимии углерода им. Э. М. Галимова член-корреспондент РАН Ф. В. Каминский выступил с сообщением «Исследования геохимии алмазообразующих сред в глубинной Земле».

Глубинная зона Земли – это область нижней мантии, занимающая 50% всего объема нашей планеты. О свойствах нижней мантии известно очень мало. По словам докладчика, долгое время считалось, что эта область мантии однородна, но исследования ученых это опровергли. В результате изучения минералов в алмазах нижней мантии была получена уникальная информация о составе глубинных зон Земли. Теперь можно сделать вывод о полной неоднородности нижней мантии и глубинных зон Земли.

Ф. В. Каминский сообщил об открытии минералов в составе нижней мантии, ранее встречавшихся только на Луне и астероидах. Было установлено, что в глубинной зоне находится много новых неизвестных науке минералов. Один из таких недавно открытых минералов был назван в честь выдающегося ученого академика РАН Э. М. Галимова.

В своем заключительном слове академик-секретарь ОНЗ РАН академик РАН Н. С. Бортников поблагодарил выступающих за интересные доклады, отметил высокое качество и результативность работы ученых ГЕОХИ РАН, а также высказал пожелания относительно дальнейшей работы.

Заседание завершилось экскурсией в лабораторию геохимии мантии Земли ГЕОХИ РАН. Ее руководитель профессор РАН, д.г.-м.н. А. Ф. Шацкий рассказал гостям о лаборатории и продемонстрировал оборудование. Мы попросили его рассказать нашим читателям об аппаратуре, которую он считает наиболее интересной.

«В первую очередь, это многопуансонный пресс, – рассказал ученый. – Его можно задействовать при исследованиях в области наук о Земле, планетологии и материаловедении. Пресс позволяет изучать вещество при давлениях от 3 до 30 гигапаскалей. С его помощью можно решать задачи термодинамики – исследовать фазовые диаграммы, задачи химической кинетики. Этот аппарат дает возможность изучать скорости протекания химических реакций и коэффициенты диффузии. В перспективе, при наличии сопутствующего оборудования, можно проводить in situ измерения электропроводности и скорости прохождения сейсмических волн. С помощью пресса можно выращивать монокристаллы размером 1–2 мм породообразующих минералов переходной зоны и нижней мантии Земли для всестороннего изучения их физических свойств. Подобные исследования необходимы для построения глобальной геодинамической модели Земли и других планет, для понимания процессов глубинного магмообразования, закономерностей концентрации и формирования месторождений алмаза и стратегических металлов».

С записью совместного заседания можно ознакомиться на ресурсе ГЕОХИ РАН.

Корреспонденты: Елена Фирсова, Татьяна Кудрявцева.

Метки: космос, ГЕОХИ РАН, Бюро ОНЗ РАН