В ИПКОН РАН рассказали об исследованиях в сфере добычи и обогащения твердых полезных ископаемых

19 марта 2025 г.

13 марта 2025 года состоялось заседание расширенного Бюро Отделения наук о Земле РАН и Ученого совета Института проблем комплексного освоения недр им. академика Н. В. Мельникова РАН.

Заседание открылось вступительным словом академика РАН Н. С. Бортникова – академика-секретаря ОНЗ РАН, заместителя председателя Межведомственного научного совета РАН по развитию минерально-сырьевой базы и ее рационального использования. Он подчеркнул актуальность развития минерально-сырьевой базы и значимость этого заседания в решении задач, которые были поставлены президентом и правительством.

В рамках научной сессии прозвучали доклады, в которых были отражены ключевые исследования института.

Сессию открыл доклад директора ИПКОН РАН академика РАН В. Н. Захарова «Исследование и развитие теоретических основ комплексного освоения и сохранения недр Земли в ИПКОН РАН».

Официально институт был создан в 1977 году, хотя история его началась десятилетием раньше. В. Н. Захаров напомнил о директорах и других выдающихся ученых – сотрудниках института и членах Академии наук. Докладчик отметил, что ученые ИПКОН РАН были награждены семью государственными премиями и множеством других наград.

В. Н. Захаров познакомил участников заседания с основными направлениями фундаментальных исследований ИПКОН РАН. Одно из них – это разработка теоретических основ построения горнотехнических систем при переходе к роботизированным и дистанционно управляемым технологическим процессам. «Данное направление является на сегодняшний день очень актуальным, поскольку интенсификация горных работ сильно возрастает», – подчеркнул автор доклада.

Важным направлением исследований является изучение фундаментальных основ развития процессов извлечения ценных компонентов при комплексной и глубокой переработке минерального сырья сложного вещественного состава. «Неотъемлемой частью горно-обогатительных комплексов являются вопросы обогащения и переработки. И здесь – громадное количество вопросов, которые на сегодняшний день требуют решения, связанных с тем, что необходимо искать и новую реагентику, и новые механизмы воздействия на горные породы для раскрытия минералов, и так далее».

Кроме того, ученые института занимаются развитием фундаментальных основ разрушения геоматериалов, управления геомеханическим состоянием и обоснованием технологий взрывного дробления массивов горных пород с применением энергоэффективных взрывчатых материалов. Проводится разработка фундаментальных основ возникновения, развития и прогнозирования катастрофических многофазных процессов в техногенно изменяемом массиве горных пород. Новым направлением стала разработка фундаментальных основ моделирования, автоматизации и роботизации процессов горного производства для обеспечения оптимального управления и устойчивого функционирования горнотехнических систем. «Это направление, по нашему мнению, в ближайшей перспективе будет одним из важнейших и основных», – отметил докладчик.

В. Н. Захаров рассказал о работах, которые институт проводит помимо базовых НИР, – как о государственных контрактах, так и о сотрудничестве с крупными компаниями.

Докладчик отметил наиболее значимые монографии, которые появились благодаря сотрудникам института. Особое внимание он обратил на 6-е издание терминологического словаря «Горное дело» в научной редакции академика РАН К. Н. Трубецкого и члена-корреспондента РАН Д. Р. Каплунова.

В. Н. Захаров упомянул о деятельности Научного совета РАН по проблемам горных наук под председательством докладчика и Научного совета РАН по проблемам обогащения полезных ископаемых под председательством академика РАН В. А. Чантурии.

Директор ИПКОН РАН осветил международную деятельность организации: работу со странами – членами ООН, активное взаимодействие с Китайской Народной Республикой, Мьянмой и другими странами. «Мы участвуем в двух крупных мероприятиях: это Всемирный горный конгресс и Конгресс по обогащению, где наши специалисты входят в Президиум», – сообщил докладчик.

В. Н. Захаров также кратко рассказал о кадровом составе института, оборудовании и финансовых вопросах.

Заместитель директора по научной работе, заведующий отделом теории проектирования и геотехнологии комплексного освоения недр ИПКОН РАН д.т.н. В. С. Федотенко выступил с докладом «Научно-методические основы разработки и выбора горнотехнических систем, обеспечивающих устойчивое функционирование и развитие производства на базе роботизации, при комплексном освоении и сохранении недр» (в соавторстве с членом-корреспондентом РАН Д. Р. Каплуновым и к.т.н. Д. Н. Радченко).

Докладчик сообщил, что в ходе техногенного преобразования недр в них создаются уникальные объекты – горнотехнические системы. Это совокупности горных конструкций, оборудования, технологических процессов горного производства во взаимодействии со вмещающим их участком недр. Устойчивое развитие в сфере недропользования базируется на проектировании горнотехнических систем, которые обеспечивают постоянную возможность освоения и сохранения недр Земли.

В. С. Федотенко, в частности, отметил важное направление исследований. В связи с увеличением глубины добычи работы стали проходить в условиях высоких температур, загазованности, опасности обрушения и других рисков. По этой причине рассматривается возможность перехода к проектированию полностью роботизированных горнотехнических систем. Подобная система представляет собой совокупность горных конструкций, оборудования, технологических процессов горного производства в границах осваиваемого участка недр, когда информационный обмен между техническими устройствами и принятие решений происходят без участия человека. Построение роботизированных горнотехнических систем требует соответствующего информационного обмена между между автономными техническими устройствами, основа которого – учет взаимосвязей физических процессов горного производства, горнотехнических конструкций, технологических сред и оборудования. В ИПКОН РАН разработаны научно-методические основы проектирования горнотехнических систем, которые должны учитываться для достижения технологического суверенитета и обеспечения устойчивого развития горнодобывающего комплекса нашей страны.

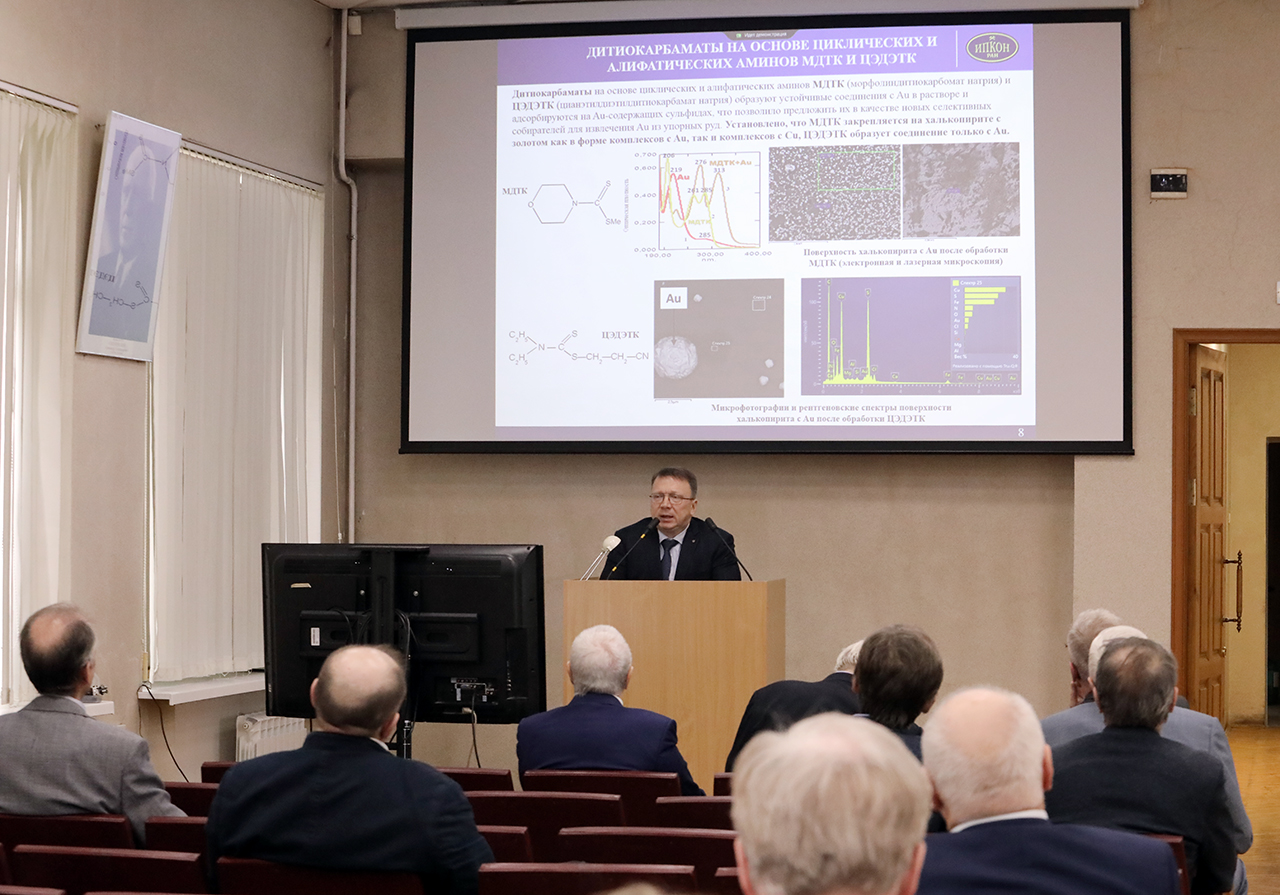

С докладом «Развитие теории и разработка инновационных процессов комплексной и глубокой переработки стратегического минерального сырья» выступил заведующий лабораторией теории разделения минеральных компонентов д.т.н. В. Г. Миненко (соавторы: академик РАН В. А. Чантурия и д.т.н. Т. Н. Матвеева).

В. Г. Миненко сообщил о том, что основной потенциал научных исследований отдела, который он представляет, сосредоточен на развитии теории комплексного извлечения ценных компонентов, глубокой переработки труднообогатимых руд и нетрадиционного минерального сырья.

Докладчик рассказал о ряде исследований в этом направлении – в частности, о методике получения природных минералов с микро- и наноразмерными Аu и Pt. Для анализа процессов физико-химического воздействия флотационных реагентов на микро- и наноразмерные включения Au и Pt на поверхности сульфидов в ИПКОН РАН были разработаны и усовершенствованы методики получения образцов минеральных комплексов, которые имитируют природные сульфиды, содержащие «невидимое» субмикронное золото или платину.

Одним из основных методов обогащения полезных ископаемых является процесс флотации. Ключевое направление совершенствования этого процесса – разработка новых селективных флотореагентов, обеспечивающих высокие технологические показатели процесса. В ИПКОН РАН выполнен комплекс исследований по разработке и апробации новых классов селективных реагентов-собирателей для извлечения цветных, редких и благородных металлов из труднообогатимых комплексных руд.

В качестве еще одного примера исследований можно привести обоснование, разработку и испытание флотационных реагентов следующих групп: пиразолоны, производные дитиокарбаматов, термоморфные полимеры с различными функциональными группами и полимеры на основе поливинилкапролактама. В результате работ были созданы новые отечественные флотационные реагенты и их композиции для извлечения стратегических металлов из минерального сырья сложного вещественного состава, а также методы эффективной очистки и переработки технологических вод.

Заместитель директора по научной работе, заведующий отделом проблем геомеханики и разрушения горных пород к.т.н. А. В. Шляпин выступил с докладом «Развитие теории и практики взрывного разрушения горных пород в ИПКОН РАН».

Процесс разрушения горных пород является основополагающим, поскольку от него напрямую зависят себестоимость и эффективность последующих процессов. Исследования отдела проводятся по четырем направлениям: это изучение энергетических параметров промышленных взрывов, механизмов разрушения, создание рецептур промышленных взрывчатых веществ и внедрение в промышленность полученных результатов.

ИПКОН РАН является разработчиком и создателем многофазной и многозонной теории дробления горных пород взрывом. Разработанная методика позволяет не только описать процесс взрыва качественно и количественно, но и получить размеры и процентное соотношение конкретных фракций горных пород, которые дробятся взрывом.

Исследования института позволили уменьшить объемы негабаритных фракций при дроблении горных пород, создать компьютерную программу автоматизированного проектирования развала, проводить достоверную оценку развала раздробленной взрывом горной массы, разработать комплексную систему мониторинга последствий буровзрывных работ и многое другое.

Большое внимание уделяется технологиям для применения в Арктической зоне. В частности, были разработаны взрывчатые вещества с использованием материалов рециклинга ввиду проблемы утилизации компонентов горного производства в регионе.

Одним из ключевых направлений в развитии перспективных взрывчатых веществ является работа со взрывчатыми веществами при использовании различных видов водородов. Исследования ведутся в направлении создания сверхмощных взрывчатых веществ, которые позволят изменить технологию ведения буровзрывных работ.

С докладом «Теоретические основы возникновения и развития опасных техногенных процессов при подземной добыче угля» выступил ученый секретарь, заведующий лабораторией геотехнологических рисков при освоении газоносных угольных и рудных месторождений д.т.н. С. С. Кубрин (соавтор – академик РАН В. Н. Захаров).

С. С. Кубрин рассказал о разработке мероприятий и технологий, которые помогают предотвратить аварии. Он сообщил о создании технологии дегазации углеродного массива и выработанных пространств. Ученый продемонстрировал результаты определения проницаемости пластов при гидродинамическом исследовании. Докладчик осветил мониторинг состояния массива и прогнозирование гео-газодинамических явлений. С. С. Кубрин затронул вопросы работы механизированного комплекса, выделения и массопереноса метана в горных выработках, изучения выделения, массопереноса и седиментации пыли в горных выработках и другие.

Докладчик познакомил аудиторию, в частности, с методикой оценки рисков остановок технологических процессов в очистных забоях при превышении нормативных значений параметров рудничной атмосферы. Она включает: мониторинг параметров рудничной атмосферы и режима работы механизированного комплекса; статистический анализ, вычисление статистических характеристик; построение гистограмм плотностей вероятности; построение эмпирических функций плотностей вероятности путем аппроксимации экспериментальных гистограмм; проверку гипотез о принадлежности исследуемой статистической выборки по полученному эмпирическому распределению по критериям Колмогорова и Пирсона.

Старший научный сотрудник к.т.н. П. Г. Пацкевич выступил с докладом «Разработка и выбор основных параметров геотехнологий освоения недр в арктических условиях» (соавтор – д.т.н. И. И. Айбиндер).

Докладчик рассказал об особенностях Арктической зоны России и привел общие требования к геотехнологиям в этом регионе, такие как обеспечение устойчивости горных конструкций, выработок и окружающего массива пород, преимущественное применение высокопроизводительных и высокоинтенсивных геотехнологий с максимальной механизаций технологических процессов, проветривание горных выработок с учетом газообильности пород и применяемого оборудования, полнота извлечения запасов и качество добываемой руды.

Указанным требованиям соответствуют технологии, которые разрабатывались для месторождений стратегического минерального сырья. К примеру, в случае с Талнахско-Октябрьским месторождением комплексных медно-никелевых руд для построения эффективной безопасной геотехнологии потребовалось провести целый комплекс исследований. Он включал натурные измерения исходного поля напряжений, геодинамическое районирование, изучение развития напряженно-деформированного состояния горных пород различными методами моделирования и прочее. Благодаря исследованиям были, в частности, разработаны технологии, позволяющие обеспечить минимальные потери руды (порядка 0,5%). Были получены фундаментальные знания о характере формирования исходного поля напряжения в тектонически нарушенных массивах на больших глубинах, о развитии напряженного состояния при ведении горных работ и другом. Исследования позволили выработать принципы построения высокоинтенсивных горно-технических систем в особо сложных горно-геологических условиях.

Докладчик, в частности, продемонстрировал направление развития геотехнологии на глубоких рудниках Арктической зоны РФ. Автоматизация производственных процессов, модернизация технологии добычи руды, подземная переработка руд и комплексная цифровизация горного производства помогут снизить затраты, повысить эффективность и безопасность работ.

Доклад «Научное обоснование и разработка новых направлений использования разрядно-импульсных технологий в процессах комплексной переработки» представил ведущий научный сотрудник д.т.н. И. Ж. Бунин (соавтор – академик РАН В. А. Чантурия).

Докладчик рассказал об исследованиях, которые направлены на повышение эффективности обогащения и глубокой переработки стратегического минерального сырья природного и техногенного происхождения на основе физико-химических и энергетических воздействий. Последние должны обеспечивать создание дополнительных микротрещин, каналов пробоя в других дефектов на границе срастания минералов для максимального раскрытия сростков в процессе измельчения.

В связи с тонкой вкрапленностью минеральных компонентов при первичной переработке происходит до 35–40% потерь ценных компонентов. В ИПКОН РАН проанализировали энергетические методы дезинтеграции минеральных комплексов. Наиболее эффективными были признаны разрядно-импульсные технологии, среди которых был выбран метод воздействия мощных наносекундных электромагнитных импульсов. Одним из результатов предварительной обработки указанным методом стал прирост извлечения золота при цианировании: из упорных руд – 4–12%, из гравитационных концентратов – 10–30%, из флотационных – 5–45%, из промпродуктов (хвостов) – 30–80%.

В дальнейшем перед учеными стоит задача анализа результатов исследований механизма плазменно-жидкостного взаимодействия при реализации высоковольтных импульсно-периодических разрядов в многофазных системах на границе раздела «газ – жидкость» применительно к процессам структурно-химического модифицирования поверхности, направленного на изменения физико-химических и технологических свойств геоматериалов и минеральных суспензий. Планируется получение новых экспериментальных данных для обоснования доминирующих механизмов изменения фазового состава, механических, физико-химических и технологических свойств минералов стратегических металлов, минеральных суспензий и природных вод в процессах импульсных энергетических воздействий, а также другие исследования.

Доклад «Связь микроструктуры угля с накоплением метана, выбросоопасностью и склонностью к самовозгоранию в угольных пластах» представила заведующая лабораторией многофазных процессов в массивах горных пород при разработке месторождений д.т.н. О. Н. Малинникова (соавторы: Е. В. Ульянова, Е. В. Фёдоров и другие).

В программу развития угольной промышленности введено требование к снижению удельного показателя смертельного травматизма до уровня 0,05 человек на млн т. Важной задачей является повышение эффективности дегазации угольных пластов. Все шахты Кузбасса являются опасными: в течение года из шахт Кузбасса выделяется 1240 млн м³ метана, Воркуты – 700 млн м³.

Достижению указанной цели служат исследования взаимосвязи метана с угольной структурой. Так, методом электронного парамагнитного резонанса были изучены угли с различной газоносностью призабойной зоны пласта. Было проведено исследование неоднородности угля по цифровым изображениям поверхности с применением диаграмм «энтропия – сложность», а также рентгеновские исследования микроструктуры угля.

Эти работы показали, что угли с высокой газоносностью призабойной зоны и склонные к внезапным выбросам и самовозгоранию содержат больше разорванных связей в алифатической составляющей и обладают менее упорядоченной микроструктурой. Выяснилось, что в процессе внезапного выброса угля и газа исчезает наиболее нарушенный уголь. Уголь с наиболее упорядоченной микроструктурой либо не участвует в выбросе, либо приобретает более хаотичную микроструктуру. Кроме того, было показано, что угли, склонные к самовозгоранию, обладают менее упорядоченной микроструктурой, что может быть ключевым фактором в развитии процесса самовозгорания, при этом различий в размерах включений кристаллитов у склонных и несклонных к самовозгоранию углей не обнаружено.

Главный научный сотрудник д.т.н. М. В. Рыльникова выступила с сообщением «Становление и совершенствование комбинированной геотехнологии разработки месторождений твердых полезных ископаемых для эффективной реализации комплексного освоения недр».

Комплексное освоение недр предполагает решение в едином проекте вопросов наиболее полного извлечения полезных ископаемых из недр и ценных компонентов из вещества; рациональное сочетание физико-технических и физико-химических технологий на различных участках месторождения; утилизацию отходов горно-металлургического производства в выработанном пространстве карьера и шахты и, наконец, комплексное использование всех георесурсов разрабатываемого участка недр. Необходимыми условиями являются безотходное (малоотходное) использование всех вовлекаемых в ходе освоения участка недр георесурсов и извлечение их при рациональном сочетании технологических процессов и оборудования, а также различных способов добычи и глубокой переработки руд.

Условиями реализации полного цикла комплексного освоения рудных месторождений являются прогноз и обоснование на стадии проектирования видов георесурсов и возможных направлений их эффективного использования; определение вида применяемых геотехнологий и их сочетаний в конкретный период функционирования горнотехнической системы; установление не столько сроков и объемов, сколько условий вовлечения в эксплуатацию всех промышленно-значимых георесурсов; управление качеством твердых и жидких минерально-сырьевых потоков, формирующихся на различных добычных участках, и другое.

М. В. Рыльникова очертила перспективы развития геотехнологий в 21 веке: это совершенствование техники и технологий добычи твердых полезных ископаемых, соответствующих современному уровню мировой горной науки и производства и состоянию осваиваемых участков недр; повышение организационно-технологического уровня производства с целью повышения его эффективности, интенсивности и роста производительности труда; разработка и утверждение норм технологического проектирования горных предприятий с рациональный сочетанием способов добычи полезных ископаемых, соответствующих современным знаниям о техногенном изменении недр Земли и требованиям их комплексного освоения и сохранения и другое.

Докладчик утверждает, что для полного использования природных и техногенных георесурсов необходимо рассматривать предприятие по освоению месторождений твердых полезных ископаемых как единый технологический комплекс для осуществления полного цикла комбинированных физико-технических и физико-химических геотехнологий с оптимизацией сроков и очередности поэтапного ввода производственных мощностей. Только в этом случае результаты комплексного освоения недр принесут максимальный экономический, экологический и социальный эффект для горно-перерабатывающей промышленности.

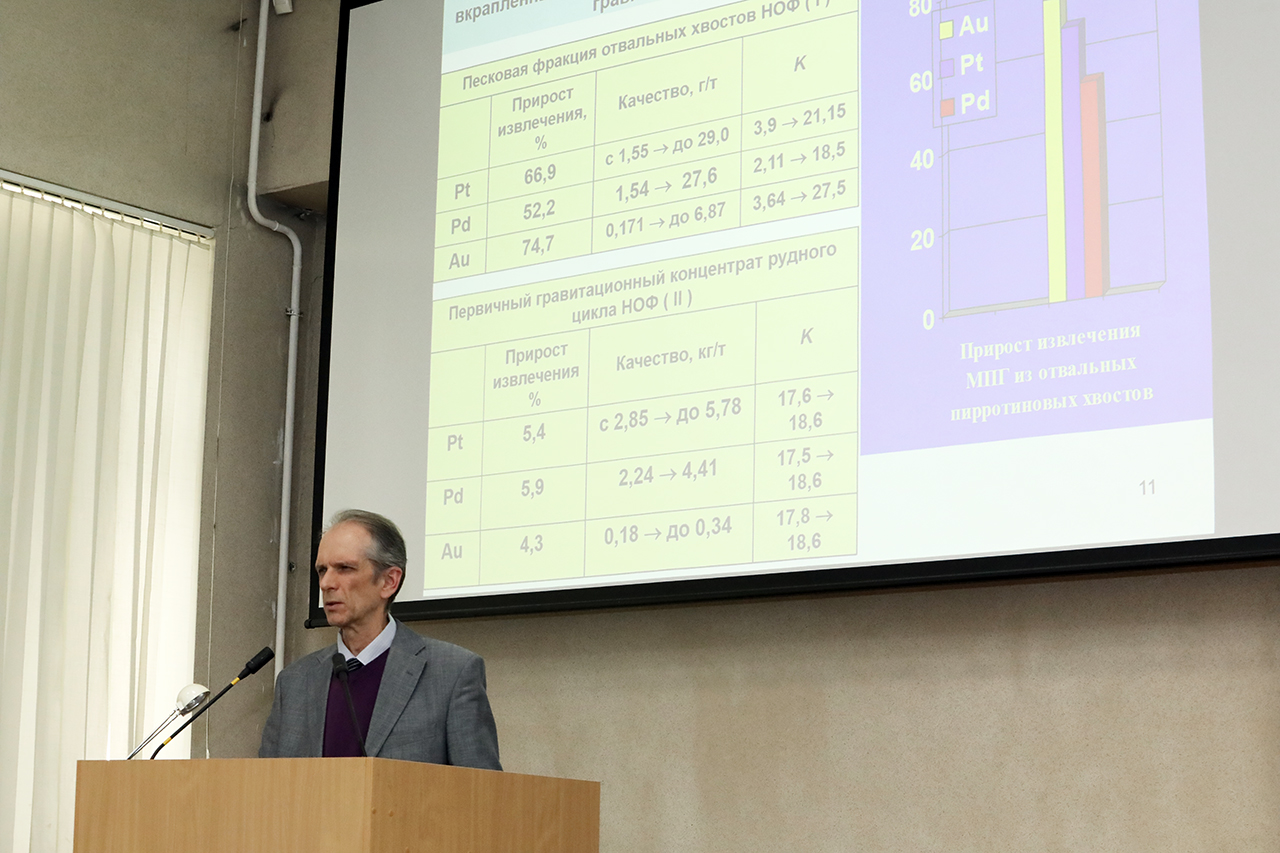

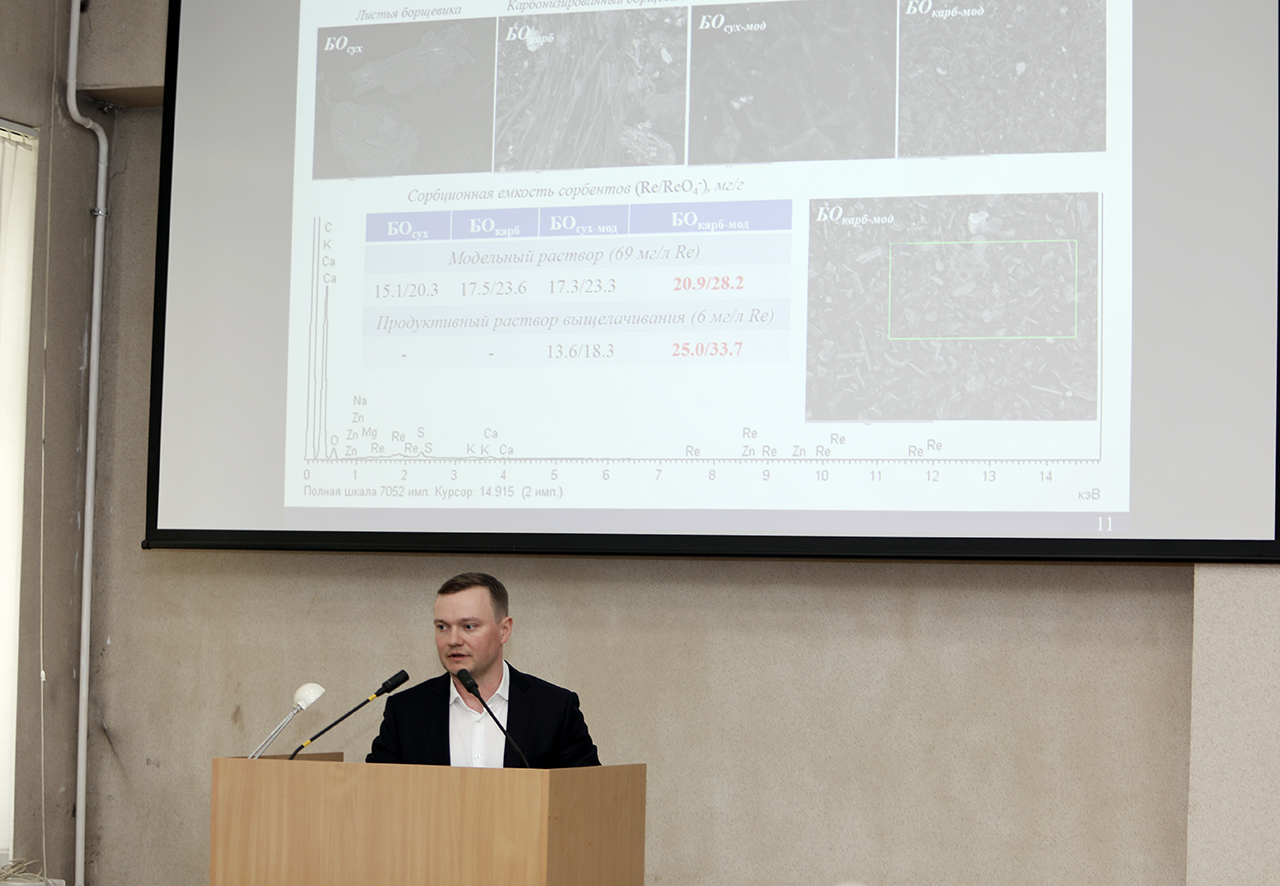

Старший научный сотрудник к.т.н. А. Л. Самусев представил доклад «Разработка перспективных процессов извлечения редких и редкоземельных элементов из минерального сырья сложного вещественного состава» (соавторы: академик РАН В. А. Чантурия и к.т.н. В. Г. Миненко).

В ИПКОН РАН проводятся исследования, направленные на интенсификацию действующих процессов и разработку новых экологически безопасных технологий комплексной и глубокой переработки минерального сырья. Целью работ, о которых рассказал докладчик, является научное обоснование и разработка эффективных методов интенсификации процессов комплексного извлечения и разделения редких и редкоземельных элементов при глубокой переработке минерального сырья сложного вещественного состава.

На основе анализа современной минерально-сырьевой базы месторождений были выделены наиболее перспективные объекты для извлечения редких и редкоземельных элементов: эвдиалитовый концентрат, золошлаковые отходы и молибденовый концентрат. Задачей исследователей стало изучение вещественного состава и текстурно-структурных особенностей минеральных проб; кинетики выщелачивания редких и редкоземельных металлов; влияния продолжительности, концентрации и типа растворителя, соотношения Т:Ж на эффективность извлечение редких и редкоземельных металлов; влияния параметров энергетических воздействий на эффективность выщелачивания редких и редкоземельных металлов, а также возможности селективного выделения редких и редкоземельных элементов из продуктивных растворов выщелачивания.

Исследования проводились как с использованием стандартного оборудования, так и на разработанных в ИПКОН РАН стендовых установках, обеспечивающих комбинированные термические, электрохимические, ультразвуковые и мощные наносекундные электромагнитные воздействия на минеральные суспензии. В случае с золотошлаковыми отходами были выявлены рациональные параметры выщелачивания, обеспечивающие извлечение на уровне 50,4%. Был установлен эффективный режим азотнокислотного выщелачивания молибденового концентрата, обеспечивающий повышение извлечения рения с 68,5% до 97,6 %. Был научно обоснован, разработан и экспериментально апробирован природный сорбент – модифицированный сапонит, позволяющий извлекать 99,5–99,9% редкоземельных элементов из продуктивных растворов переработки эвдиалитового концентрата с сорбционной емкостью 18,8 мг/г.

Дальнейшие работы будут направлены на исследование селективного разделения редкоземельных элементов на отдельные группы, изучение возможности извлечения попутных компонентов, а также на разработку методов и режимов переработки получаемых товарных продуктов, обеспечивающих экономическую рентабельность предлагаемых технологий.

С сообщением «Формирование и развитие нового научного направления "экологизация технологической парадигмы недропользования"» выступил главный научный сотрудник д.т.н. Г. В. Калабин (в соавторстве с д.т.н. Ю. П. Галченко).

Докладчик утверждает, что одним из перспективных направлений минимизации угроз природной среде в условиях интенсификации освоения минеральных ресурсов может стать экологизация технологической парадигмы путем создания и расширения сферы применения природоподобных технологий. Создание таких технологий включает поиск путей тождественной трансформации в техносферу тех элементов функциональной структуры биологических систем, которые обеспечивают их природную чистоту и безотходность. Речь может идти о концепции создания технических систем с новыми качествами за счет функционального сближения их с системами биологическими, которые уже обладают необходимыми свойствами. Принимая во внимание высокую степень структурного соответствия схем движения биологического и литосферного веществ в природных и горнотехнических системах, при создании последних можно использовать биологические показатели с заменой их содержательных элементов на соответствующие по смыслу целевые технологические аналоги.

Г. В. Калабин рассказал о своем видении практической реализации ряда биотехнологических принципов: превентивности, избирательности, замкнутого цикла вещества литосферы, экологической толерантности и экологичности энергоснабжения. К примеру, сущность принципа избирательности при создании и применении природоподобных горных технологий заключается в стремлении к выдаче из подземного пространства добывающего предприятия только полезных ископаемых, представляющих хозяйственную ценность.

Реализация биотехнологических принципов формирования конвергентных технологий позволит устранить локальные противоречия за счет баланса уровня воздействия с естественной устойчивостью биоты, а также определить исполнительную структуру природно-технической системы освоения запасов полезных ископаемых в зависимости от конкретных горно-геологических условий разработки месторождений и географического положения территорий освоения недр. В этом случае структура природно-технической системы освоения месторождения трансформируется в сложную систему из двух полиобъектных кластеров – исполнительного (добыча полезных ископаемых) и управляющего (обеспечивает регулирование добычи с учетом изменяющихся условий среды и требований сохранения естественной биоты Земли).

«Сегодня было продемонстрировано, что добыча и обогащение полезных ископаемых являются очень наукоемкой отраслью работ, – отметил в заключительном слове академик РАН Н. С. Бортников. – Было показано, что эта область основывается на знаниях физико-химических, механических, математических принципов. Горное дело включает весь комплекс фундаментальных исследований, которые доступны сейчас науке, и сами горные науки являются фундаментальными науками». В завершение академик-секретарь ОНЗ РАН выразил благодарность руководству и коллективу института за значительный вклад как в фундаментальную науку, так и в развитие технологий добычи и обогащения твердых полезных ископаемых.

Материал: Татьяна Кудрявцева.

Читайте также:

Метки: Бюро ОНЗ РАН, освоение недр, ИПКОН РАН, редкие и редкоземельные металлы