Институт океанологии: эвакуация и становление в годы Великой Отечественной войны

8 мая 2025 г.

В Институте океанологии им. П. П. Ширшова РАН рассказали о деятельности Лаборатории океанологии АН СССР в годы Великой Отечественной войны.

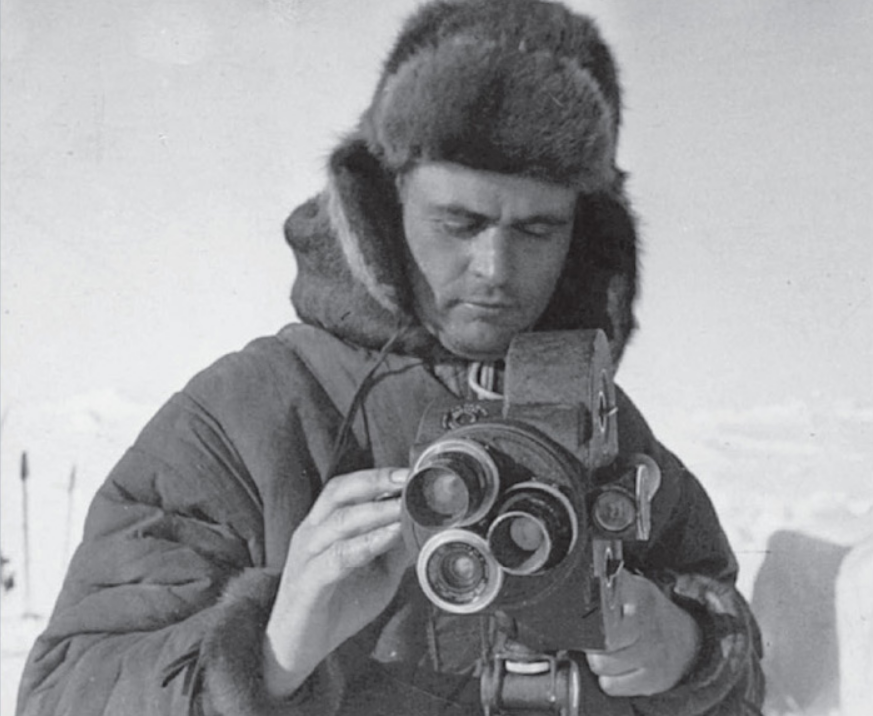

История отечественной океанологии неразрывно связана с именем академика Петра Петровича Ширшова, чье видение и стремление к исследованию морских глубин легли в основу создания Института океанологии. Становление института пришлось на самое сложное в российской истории время – период Великой Отечественной войны, которая стала настоящим испытанием для всех областей жизни в Советском Союзе, включая научную сферу.

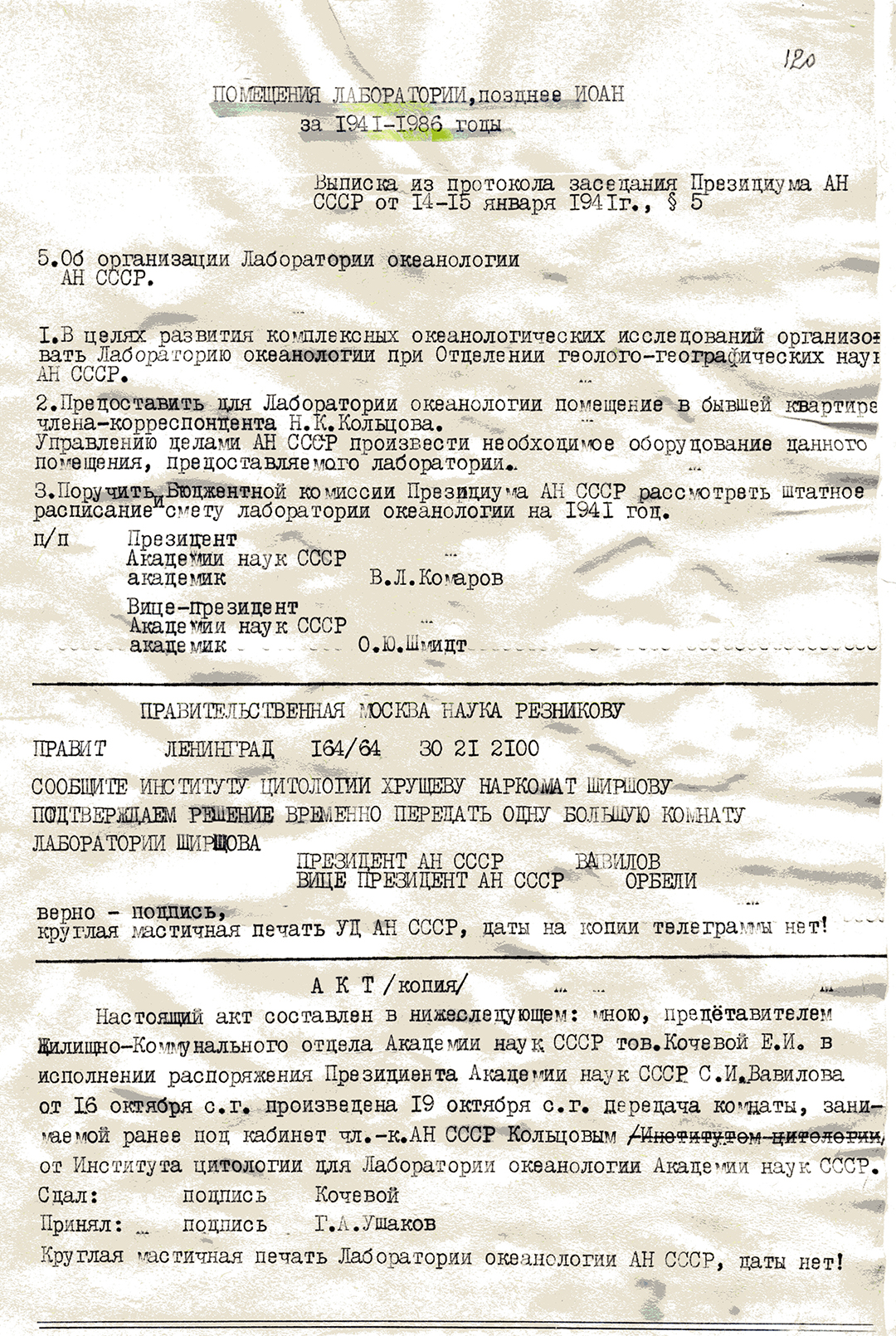

Исследование Мирового океана было всегда актуальным и нужным для СССР, особенно в свете геополитических интересов и необходимости рационального использования морских ресурсов. Идея создания учреждения, призванного изучать научные явления на морях, принадлежала академику П. П. Ширшову. Еще в 1939 году в своей докладной записке в Президиум АН СССР он предлагал создать в системе Академии наук сначала океанографическую комиссию, а затем на ее основе институт океанографии путем объединения ряда мореведческих организаций АН СССР, а также Лабораторий Всесоюзного института рыбного хозяйства и океанографии. Несмотря на отсутствие поддержки в тот момент, его идеи не угасли. И 14 января 1941 года благодаря упорству П. П. Ширшова и профессора В. Г. Богорова в Академии была организована Лаборатория океанологии под руководством академика П. П. Ширшова.

Лаборатория океанологии, просуществовавшая 5 лет и впоследствии переросшая в крупнейший исследовательский центр в области морских наук, изначально была очень малочисленна:

1. Ширшов Петр Петрович – директор

2. Богоров Вениамин Григорьевич – старший научный сотрудник

3. Калиненко Василий Иосифович – старший научный сотрудник

4. Леднев Всеволод Александрович - старший научный сотрудник

5. Смирнова Лидия Иосифовна –младший научный сотрудник

Несмотря на скромный состав вновь созданной Лаборатории из пяти человек, каждый из которых был выдающимся специалистом в своей области, команда добилась значительных успехов в изучении зообентоса и планктона. Важным направлением работы стало исследование материалов, собранных героической четверкой папанинцев в 1937 году в Северном Ледовитом океане на дрейфующей станции «Северный полюс – 1» («СП-1»). В то время Лаборатория была единственной структурой в Академии наук, сосредоточенной исключительно на изучении морских глубин.

В. Г. Богоров и Л. И. Смирнова занимались изучением зоо- и фитопланктона, а также бентоса Арктического бассейна, Калиненко исследовал микробиологические ассоциации в пробах воды и грунта.

В. Г. Богоров стремился рассматривать органический мир Мирового океана как единую систему со многими трофическими уровнями и пищевыми цепями. Он был одним из тех, кто оказал сильнейшее влияние на развитие биологических исследований в океанах и морях. Этот мягкий человек, выглядевший рассеянным и усталым, в действительности четко контролировал течения событий и прекрасно незаметно управлял ими.

К.ф.-м.н. В. А. Леднев впоследствии анализировал изменение гидрологических параметров по маршруту дрейфа «СП-1».

П. П. Ширшов, как директор, не имел возможности вникать в повседневные дела Лаборатории, но исследования выполнялись планомерно, и каждый ученый отлично ориентировался в своей области, поскольку занимал в ней ведущее положение.

Несмотря на ограниченные ресурсы и непростые условия работы, команда Лаборатории проявила выдающуюся преданность делу. Ученые сосредоточились на изучении гидрологических параметров, физико-химических свойств воды и микроорганизмов Арктического бассейна, что стало основой для будущих океанографических исследований.

С началом Великой Отечественной войны научная деятельность Лаборатории оказалась под угрозой. Ситуация ухудшалась, была высокая вероятность захвата Москвы. В конце августа 1941 года П. П. Ширшов начал активные действия по эвакуации. Назначенный уполномоченным Государственного Комитета Обороны по транспорту, он обеспечил Лаборатории специальный вагон на железной дороге, вместивший в себя семьи сотрудников и многочисленные экспедиционные вьючные ящики с коллекционными материалами, приборами, лабораторным оборудованием. Каждая деталь была важна – от полученных данных до личных вещей ученых, ведь за их спинами оставался дом, который вскоре мог быть разрушен. П. П. Ширшов проявлял недюжинные организаторские способности, распределяя задачи и заботясь о каждом члене команды, включая их семьи. Спасенный бесценный научный материал стал залогом будущих успехов по окончании войны.

Лаборатория была эвакуирована в Красноярск, куда поезд добирался 8 суток. Встретив коллег и отдав необходимые распоряжения, П. П. Ширшов вернулся в Москву.

В Красноярске Лаборатории выделили помещение краеведческого музея, стоявшее на высоком берегу Енисея. Там же расположились отделы ГУ СевМорПути и Арктического института.

Но несмотря на суровые условия, тяжелую работу, постоянную нехватку ресурсов, научная деятельность сотрудников не только не сократилась, но стала интенсивнее и разнообразнее. По мере обработки материалов «СП-1» возникали вопросы, требовавшие постановки дополнительных полевых гидробиологических наблюдений – для выполнения главной части работы сотрудникам пришлось предпринять длительную и сложную командировку в низовья Енисея с конечной целью выйти в Карское море. В поездку отправились В. Г. Богоров и В. И. Калиненко – шел 1942 год. Им впервые в истории удалось получить необходимые сведения о влиянии стока одной из крупнейших рек Сибири на биологическую продукцию Карского моря, о микро- и макропланктоне этого бассейна, имеющего широкий обмен с Ледовитым океаном.

Возникла необходимость контролировать биологические характеристики речной воды. Для этой цели Исполком Красноярска привлек высококвалифицированный персонал Лаборатории океанологии. На Енисее выше города была заложены две гидробиологические станции с круглогодичным отбором проб. Можно сказать, что еще тогда сотрудниками Лаборатории впервые осуществлялся биологический мониторинг. Отбор проб в зимнее время выглядел эффектно – лунки приходилось долбить в Енисейском льду толщиной до 3-х метров.

В 1942 году удалось вывезти из блокированного Ленинграда группу сотрудников Арктического института, в том числе В. Б. Штокмана и его жену. При всей неустроенности быта научная продуктивность В. Б. Штокмана в эвакуации была значительной: в 1943–1944 годах он публикует большой цикл теоретических работ по физике моря.

В конце 1943 года Лаборатория океанологии АН СССР получила приказ возвратиться в Москву.

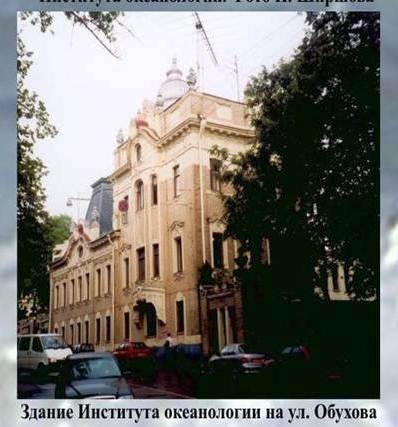

Покинул Лабораторию В. А. Леднев (ушел на фронт), вместо него поступил В. Б. Штокман, то есть гидрологический раздел работ ущерба не понес. В Москве после эвакуации Лаборатория имела в своем составе пять человек: директор П. П. Ширшов, научные сотрудники В. Г. Богоров, В. И. Калиненко, В. Б. Штокман, Л. И. Смирнова, которые разместились в большом помещении на улице Обуха, д. 6.

Из эвакуации сотрудники Лаборатории вернулись с солидным багажом идей. Появилось глубокое убеждение, что Лаборатория уже превзошла рамки частной задачи, и что пора приступать к решению крупных фундаментальных океанологических задач. Была сформулирована программа долговременных работ. Предлагалось принять в качестве объекта изучения окраинные и внутренние моря СССР, а в перспективе ориентироваться на исследования в Мировом океане, считая это основной задачей для Лаборатории.

В начале 1946 года решением Президиума АН СССР Лаборатория была преобразована в Институт океанологии Академии наук СССР. В научное ядро Института входили основатели – академик П. П. Ширшов, профессора В. Г. Богоров, В. И. Калиненко и пришедшие позднее профессора В. Б. Штокман и П. И. Усачев.

Несмотря на войну, разрушения, голод, Лаборатория океанологии, создаваемая под руководством академика П. П. Ширшова, не только выжила, но и заложила основу для будущей отечественной науки о море. Сотрудники Лаборатории, приближавшие своим самоотверженным трудом славный День Победы, отмечены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Спустя годы этот институт станет важной научной базой, способствующей росту знаний о морях и океанах, а также обеспечивающей российскую научную школу океанологии.

Материал подготовлен при участии сотрудников Музея ИО РАН на основе воспоминаний старшего научного сотрудника института В. В. Калиненко, который, будучи сыном профессора В. И. Калиненко, был вместе с ним в эвакуации в Красноярске.

Источник: пресс-служба ИО РАН.

Читайте также:

- Геологи Академии наук – о Дне Победы

- В РАН рассказали о подвигах геологов и географов АН СССР в годы Великой Отечественной войны

- Цифровые проекты рассказали об ученых РАН в годы Великой Отечественной войны

Метки: ИО РАН, Экспедиция «Северный полюс», океанология, Великая Отечественная война